意大利新现实主义电影运动 一场对影史影响深远的电影美学运动

意大利新现实主义电影运动 一场对影史影响深远的电影美学运动

第二次世界大战给世界各国造成了前所未有的灾难,各国经济政治社会千疮百孔。但是自古以来国家不幸诗家幸,意大利电影并没有像英法德等欧洲强国一样陷入一片死寂,反而在废墟与硝烟中掀起一场声势浩大并极大的影响甚至改变世界影史的电影革命-新现实主义运动。一场电影运动的产生发展肯定涉及多方面的原因,下面主要以政治经济文化最为主要的三者进行分析

政治: 墨索里尼极其法西斯同党与1922年夺取政权并承诺恢复意大利电影在1910年期间的辉煌。1930年代早期意大利电影濒临消失,墨索里尼被迫遵守诺言。1935年他建立中央戏剧学院,由左翼知识分子路易吉.契阿林尼领导。契阿林尼对政治的漠不关心与马克思主义极大的影响了罗西里尼等日后新现实主义运动中的重要人物,并为他们提供了学习与早期创作的温床。伴随二战意大利的战败与墨索里尼及法西斯的倒台,意大利的创作环境得到解放,新现实主义如雨后春笋般应运而生。

经济:一方面1938墨索里尼在罗马郊外组建拥有欧洲当时最尖端的制片设备的片场,为后期到来的新现实主义运动提供良好的创作环境。另一方面,战争给意大利经济带来巨大的破坏,百废待兴的意大利没有支撑大制作高投资电影的物质基础与条件,迫使意大利导演向着小成本小制作靠近,由此催生了非职业演员为主.注重实景拒绝摄影棚.关注底层人物等特点的新现实主义电影。

文化: 二战意大利的战败与法西斯主义的倒台,文化高压结束,在饱受战争的创伤后,导演将目光转移到温饱就业等现实问题,底层人物的生活成了新一批意大利导演的灵感来源与描绘对象,以及30年代法国诗意现实主义运动的影响。

二诞生及重要人物与作品

“新现实主义”这个名词最早由影评人兼中央戏剧学院教授昂伯托.巴巴洛提出,他攻击意大利电影的无知琐碎,不顾社会问题,尤其是贫穷与不公。其推崇颂扬法国诗意现实主义以及让.雷诺阿电影中所反映的社会主义人道立场。批判当时意大利电影的虚假繁华,认为华丽的制作与炫丽的风格都在掩盖道德上的薄弱,他呼吁拍简单的有人文精神的电影。

罗西里尼(1906-1977)1936年罗西里尼执导剧情短片《牧神午后的前奏曲》正式开始执导生涯,其早期主要拍纪录片,由此培养其对影片真实性的追求,对其后拍出一系列新现实主义作品具有较大影响。(新现实主义导演有很多都出自新闻界)1945年罗西里尼的《罗马,不设防的城市》的问世标志着新现实主义运动的开启。《罗马,不设防的城市》讲述的是天主教徒与共产主义者者联合起来共同战斗对抗纳粹的故事。因为没法取得优质的胶片,只能用拍新闻的胶片代替,反而取得新闻所具有的的有效性与真实性的效果。此片已经具备实景拍摄.非职业演员.松散的结构.对底层的人文关怀与道德同情等新现实主义要素,因此此片也标志着新现实主义的开启。

《罗马,不设防的城市》上映后叫好又叫座,囊括包括第一届戛纳影展金棕榈奖在内的多项国际大奖,也是唯一一部在本土赢得高票房的新现实主义电影,极大的鼓舞着被法西斯政权扼杀了创作天赋的一代意大利电影人,促进意大利重新傲视影坛。另外此片也将玛格纳妮捧成国际影星并引起英格丽.褒曼的喜爱,并主动写信给罗西里尼表达要与其拍片的意图,随后二人在拍摄《火山边缘之恋》一片时正式相识并促成二人的姻缘(后期二人的影坛佳话还是以离婚收尾)。在接下来数年罗西里尼陆续创作了多部新现实主义影片,其中《罗马,不设防的城市》与《战火》(又名游击队)《德意志零年》并称为战争三部曲,在艺术成就上也最高。

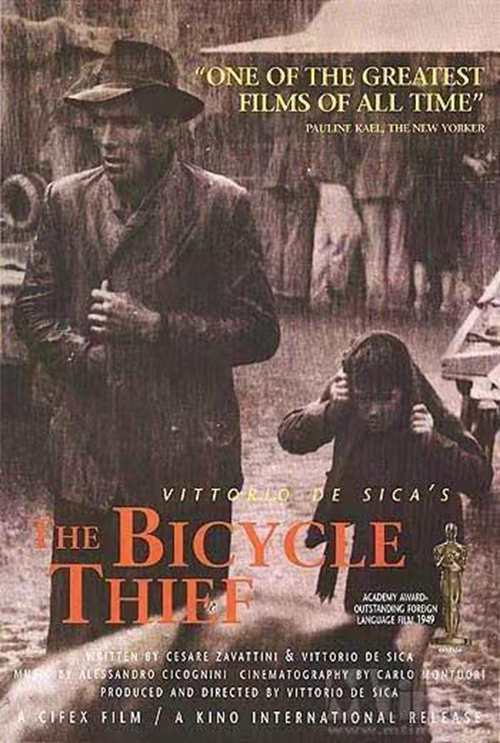

德.西卡(1901-1974)出身剧院,早期当过歌手与演员,主要出演音乐剧。1940年执导影片《红玫瑰》开启导演生涯。1943年与柴伐蒂尼合作拍摄第一部新现实主义影片《孩子在看着我们》,此片作为其第一部重要作品,展现了其野心与艺术水准,确立了他杰出的青少题材导演的地位,德.西卡与特吕弗并列为最会指导小孩的导演。其后陆续推出《擦鞋童》《偷自行车的人》《温别尔托.D》等新社会主义电影,其中《偷自行车的人》最为观众熟知并通常被人们当作新现实主义代表作。

《偷自行车的人》故事源自只有两句话的新闻报道,讲述了一对父子寻找被窃的自行车未果,父亲准备去偷一辆自行车弥补自己的损失而被他人发现的故事,就这么个简单的故事,却被德.西卡通过极为真实朴素的手法拍摄出来,此片没有传统意义上的反派,如果有的话那就是残酷冰冷的社会与现实,电影所讨论的不再是与观众剥离隔绝的人物与事件,而是观众可以切身感受甚至发生在自身的,表达了对社会冷漠的严肃讨论与对底层人物的强烈道德关怀。此片可视为新现实主义的成熟与大成之作。另外说一句此片中主角父亲与儿子的演技真的太好了,实在难以相信二人都是非职业演员。

柴伐蒂尼(1902-1989) 柴伐蒂尼是一名电影理论家与编剧,是新现实主义运动的非正式代言人与重要成员。他多次发表文章阐述新现实主义的理论与观点,将新现实主义运动进行书面总结与学术定论。柴伐蒂尼确信讲述普通人的平凡事是电影的主要任务,宏大的事件和非凡的角色都应该避免。他理想的电影就是一个人真实生活连续的90分钟,其对传统情节结构嗤之以鼻,认为拍片并非在生活之真实素材上创造神话,而是无情揭露这些现实的戏剧内涵。现实与观众应该没有距离,导演不可扭曲生活之完整,艺术手法应隐藏看不见,题材是被“发现”而非操纵塑造的。

提及柴伐蒂尼就不得不提及德.西卡,二者是影史上著名的搭档,虽然二者也有分开合作的作品,但是成就与水准完全比不上二人合作之作,前文提及的德.西卡所导演的影片编剧均是柴伐蒂尼,实际上德.西卡的佳作大多由柴伐蒂尼任编剧,柴伐蒂尼亦然。柴伐蒂尼的社会学严谨与德.西卡诗意的敏感与喜剧的尖锐相衬托,二人间政治之张力融合成政治之诗篇,以及有写实性的情感。

维斯康蒂(1906-1976)与前面两位导演不同,维斯康蒂的背景与经历更加特别与复杂。其出生于意大利贵族家族,从小接受贵族教育,早期过着奢靡的生活。随后发现自生电影方面的天赋。1936年经可可.香奈儿介绍结识导演让.雷诺阿并担任其影片《底下层》与《乡村一日》的助理,在此期间受让.雷诺阿影响,逐渐转变为一名马克思主义者,并将创作目标聚焦与底层人物。1942年自编自导处女作《沉沦》,影片改编自美国小说《邮差总按两次铃》。此片主角为工人阶级,以纪录片风格实景拍摄,采用普通演员用强烈的现实风格表演,已经初具新现实主义要素因此被视为新现实主义的前兆,但是缺乏新现实主义道德层面的关怀,因此传统上并不列入新现实主义影片。

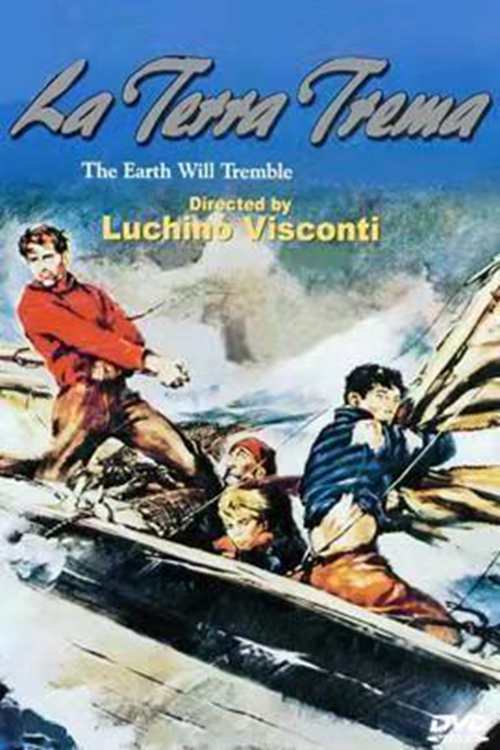

1948年维斯康蒂拍摄出《大地在波动》,此片以无法忍受剥削勒索而奋起反抗的渔夫为主体,拍的极具史诗气派,为新现实主义浪潮的代表作之一,维斯康蒂也因此与罗西里尼,德.西卡并列为“新现实主义三大的三位大师”

新现实主义导演与作品远不止我上面所说的几位,其他也不乏佳作,由于篇幅限制,本文主要简单讲述最具代表性与影响力的人物与作品。

三 意识形态与美学特色

意识形态

1一种新民主精神,强调劳工.农夫.工人等平凡老百姓的价值

2同情的观点,拒绝做表面的道德批判

3关注意大利之法西斯过往和战争伤害: 如贫穷.失业.卖淫.黑市等

4混合天主教和共产主义之人道立场

5强调情感而非抽象意念

美学特色

1避免圆熟的故事情节,而取松散的段落式的结构,由角色所处情景自然发展而来

2纪录片式的视觉风格

3使用真实场景-通常是外景而非棚内景

4非职业演员来演,甚至是主角

5避免文学性对白而采取会话式对白,包括方言

6避免剪接.摄影.打光之装饰,而采简单“无风格”之风格

四发展与衰落

自1945年罗西里尼罗的《罗马,不设防的城市》开启新现实主义以来,意大利涌现一大批新现实主义电影人,新现实主义运动在20世纪40年代蓬勃发展,意大利电影再一次登上国际舞台,除了上述影片与作者,还有诸如德.桑蒂斯的《罗马十一时》,吕奇.臧巴的《艰难的年代》等优秀电影人与作品。

电影界普遍认为新新现实主义运动只有七八年,即1950年代初新现实主义已经死亡,这种明确的时间划定具有很强的局限性。如文中所提三位大师在执导生涯中虽也拍摄其他题材的电影,但在后期多少也都涉及甚至回归新现实主义,包括文中提及《罗马十一时》等诸多新现实主义作品也都不在1945-1950年代初期这个时间区间内。新现实主义从未消亡,后文将对其继承进行阐述。至于新现实主义的衰落孱弱却是切实存在的。新现实主义的衰落可以追溯到1940年代晚期,此时无论是产量质量影响都不能与1940年四十年代相提并论。其衰落也和诞生一样主要从政治经济文化三方面分析。

政治:意大利支持新现实主义的左翼政党失势,1949年右翼执政联盟通过了“安德烈奥蒂法案”赋予政府电检处禁止有国家“负面”形象存在的电影出口普的权利,新现实主义本就主要靠出口回收成本,市场被切断,极大的制约了新现实主义电影的生存空间。

经济: 50年代“经济奇迹”的出现,大量资本涌入电影产业,小制作小成本的新现实主义不再符合行业现状。新现实主义在一定程度上是穷出来的,当意大利重新富起来新现实主义便显得不合时宜。

文化:经过数年的休养生息,意大利已经逐渐摆脱战争所带来的创伤与苦难,国内总体的祥和发展促使新现实主义已经得不到观众与市场的共鸣。就连马克思主义艺术家安东尼奥尼也不得不承认“偷自行车”已经不再是社会关注的命题。

除此三条之外还有诸如好莱坞的冲击,观众喜好改变等诸多原因,这里就不一一赘述了。

五继承与影响

继承新现实主义虽在1950年代初期便逐渐衰落,但从未消亡,其内核与精神被后世诸多电影人与流派学习吸收并使新现实主义产生以另一种方式散发着永恒的光芒。法国新浪潮运动.英国“厨房洗碗槽”现实主义与捷克斯洛伐克“布拉格之春”运动,在一定程度上都可以看作是对新现实主义的继承与发展。无数电影人在新现实主义中汲取营养,费里尼与安东尼奥尼两位大师的早期作品主要学习对象与风格便来源于新现实主义,当今影坛更有无数优秀电影从业者对新现实主义推崇不已,值得一提的是,我国第六批导演早期也大多受新现实主义影响并在一定程度上模仿学习。

影响新现实主义是对传统好莱坞电影的艺术规范与片场制度的一次反叛冲击运动,极大的影响了片场制度并丰富拓展了电影语言的边界与范围,成为世界影史上现实主义的重要一环。提高了意大利在世界影坛上的地位,改变了欧洲与美国电影的力量对比。是继先锋电影运动后出现的第二次电影美学运动,对世界电影史的发展影响深远。

提醒此文多处摘录 《闪回.电影简史》,写作思路很大程度也源于《闪回.电影简史》一书, 并在必要处结合本人补充说明,有兴趣进一步深入了解的可查阅《闪回.电影简史》原书。

以上就是(意大利新现实主义电影运动 一场对影史影响深远的电影美学运动)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!