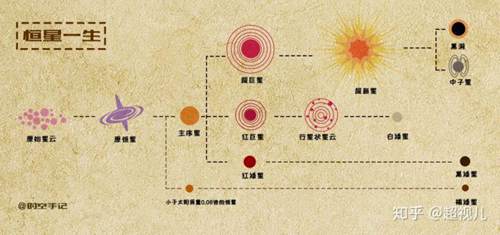

恒星的一生

恒星的一生

恒星一生诞生于星云

恒星诞生于低温的星际气体云中。星云主要由氢构成(低温下,氢原子结合成了氢分子),此外, 还包含少量的氦原子和痕量的尘埃。质量大的星云直径可达到数百光年,还有一些小的暗星云,称为“博克球状体”,直径仅为半光年。星云可以在数百万年的时间里保持不受扰动的状态,而一旦受到扰动,这些星云便破裂成小片的星云,并开始收缩——星云的温度越低,就越容易在引力的作用下坍缩——恒星便在其中形成。

幼年原恒星

随着星云碎片缓慢地收缩,其中的物质开始合并、压缩,这使得其核心的密度开始增加,形成原恒星。这些年幼的恒星在自身的引力下继续收缩,其内部产生的热量和压力对抗着自身质量产生的重力。通常情况下,原恒星被周围残留物包裹着并不容易被观测。

随着气体地收缩,原恒星缓慢地旋转起来。气体内落不断地加速,组成恒星的物质形成了一个盘。这个阶段恒星是非常不稳定的,它所吹出的强烈星风会导致其质量损耗,星风沿着两条相反的方向吹出。

分化

质量大于0.08倍太阳质量的原恒星:当其核心的压力和温度达到足够高,核反应便开始进行,氢会开始聚变成氦,此时恒星便开始发光。核心的核聚变会产生足够的能量可以对抗引力坍缩,压力与重力渐渐平衡。原恒星达到平衡的状态,大概需要几百万年,此后便安顿下来成为主序星。

质量小于0.08倍太阳质量的原恒星:其核心的压力和温度达不到核反应所需的条件,这些恒星会变成褐矮星,在数亿年的时光中慢慢变凉。褐矮星亦被称为“失败的恒星”。

孕育行星

大多数年轻的恒星都会被其形成时的遗留物所包围,由于自转及星风的影响,这些物质成为扁平的盘状,围绕在赤道上。一旦恒星进入主序并稳定下来,残留盘就开始冷却。盘中的元素凝结在一起,并开始相互粘连。大的团块会吸住小的团块,一直生长成行星大小的凝聚体,它们在更小的尺度上继续坍缩,成为行星。星周盘中没能形成行星的残留物便成了小行星或者彗星,这取决于它们距离恒星的远近。行星的大气是由吸附的气体形成的,这些气体可能来自于星周盘、行星的喷发物或者彗星的轰击。

成为主序星

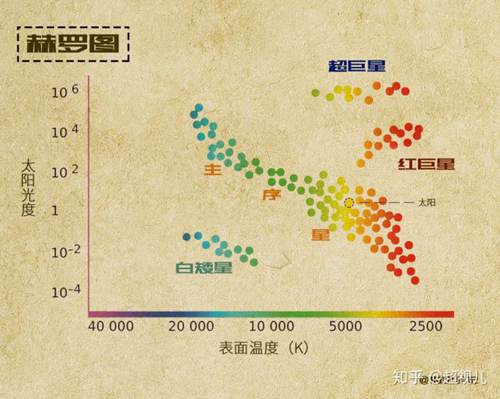

当恒星核心处的氢元素开始燃烧,恒星就进入了主序阶段——它会落在赫罗图的主星序的特定点上——并在此度过生命中绝大部分时光。位于主序阶段的恒星是非常稳定的,其中心核反应的压力与恒星自身的重力保持平衡,使得物质不会朝着中心掉落。恒星位于主序阶段的时间取决于其质量,质量越大,在主序上经历的时间就越短。这是因为恒星中心的温度和密度越高,氢元素转化为氦元素的速率也就越快,恒星消耗地也越快。随着氢元素转化为氦元素,恒星的化学组成和内部结构也随之改变,会从赫罗图上零龄主序的位置稍稍向右移动。

质量小而且温度低的红矮星缓慢地燃烧氢,可能在此序列上停留数千亿年;超大质量而且温度高的超巨星会在仅仅几百万年之后就离开主星序。

太阳是一颗相对较小的主序星,会在主序上停留100亿年的时间。质量为太阳10倍的恒星在主序上停留的时间大约只有1千万年。

赫罗图走向衰老

在形成几百万到几千亿年之后,恒星会消耗完其核心中的氢,核反应便会停止,留下一个氦核。失去了可以抵抗重力的核反应能量之后,恒星的外壳受到引力影响,开始坍缩,其核心的温度和压力会因坍缩而重新升高。如果恒星的质量足以使其核心的温度达到1亿开氏度,便可以引发氦聚变反应,造成恒星大幅膨胀,成为红巨星,或超巨星。如果恒星质量不足使其核心产生氦聚变所需要的温度,它便会逐渐冷却,成为白矮星,最终熄灭成为黑矮星。

小质量恒星

如果一颗小于太阳质量一半的恒星(红矮星)耗尽了核心的氢燃料,就会开始将大气中的氢转换为氦,并坍缩,但是其质量不足以使核心达到氦燃料燃烧所需要的温度和压力,恒星便只剩下气体压力来对抗恒星自身的重力,因此恒星会继续坍缩。这些小而暗弱的恒星会逐渐熄灭,最终成为一颗黑矮星。

类太阳星

当一颗质量和太阳质量相当的恒星耗尽了核心的氢燃料,就开始燃烧周围壳层中的氢元素,随着这部分燃料不断被消耗,由氢组成的壳层会逐渐向外移动,而它所发出的辐射会加热恒星的外层大气。外层大气受热膨胀,最终导致恒星半径变大,而后温度降低,成为红巨星。红巨星的半径为太阳的10-100倍。由于半径非常大,红巨星自身的重力对最外层影响很小,因此大量的物质会被丢弃到星际介质中,这些物质以星风或行星状星云的状态存在。红巨星的氦壳层燃尽后便会坍缩,成为白矮星,随着时间的流逝,白矮星熄灭成为黑矮星。

大质量恒星

超出太阳5倍质量的恒星,会膨胀到比红巨星还要大,成为红超巨星。红超巨星的半径可达到太阳的几百倍。和红巨星一样,这些超巨星也会经历氢壳层燃烧的过程,并离开主序。当氢壳层燃烧结束后,恒星收缩,氦核的温度会上升到可以将氦元素转化为碳和氧的高度。氦核燃烧的时间要比氢核燃烧的时间短暂,当氦核耗尽后,就开始了氦壳层燃烧。如果恒星的质量足够大,还会引发进一步的核燃烧,不断产生更重的元素,直到产生铁元素——铁元素产生前,恒星可以通过核聚变获得能量,但是铁聚变需要吸收能量,这会造成恒星内部没有能量来对抗重力——恒星核心会瞬间产生坍缩,形成一次剧烈的超新星爆发。超新星爆发抛出的物质可能和彗星带碰撞,形成新的恒星、行星和卫星,或者成为各种各样的天体。超新星爆发后,遗留下的恒星会开始坍缩,其质量决定了它最终坍缩为中子星还是黑洞。

恒星的归宿

*钱德拉塞卡极限:约为3×1030公斤,是太阳质量的1.44倍。这个极限既是白矮星的质量上限,也是中子星的质量下限。

白矮星

当恒星耗尽了所有的核聚变燃料,其内部的压力便不足以对抗自身的重力,恒星剩余的部分就开始坍缩——质量小于8倍太阳质量的恒星会通过星风制造行星状星云的方式损失掉高达90%的物质——如果恒星剩余的部分小于太阳质量的1.4倍(钱德拉塞卡极限),恒星就会变成白矮星。恒星残骸的质量越大,坍缩成的白矮星直径越小、密度越高。白矮星表面温度在刚形成时可达到10万摄氏度左右,但此后数亿年时间里会逐渐冷却,成为黑矮星。

黑矮星是类似太阳质量大小的白矮星(或质量较小的中子星)继续演变的产物,其表面温度下降,停止发光发热。

超新星

当质量大于10倍太阳质量的恒星演化到氢燃烧终点时,会产生一个由铁构成的核心。起初这个核心是由内部的压力支撑的,但当它的质量达到太阳的1.4倍时(钱德拉塞卡极限),就开始坍缩,形成了一个几乎全部由中子构成的极端致密的核。当恒星的外层持续下落,与坚硬的核心发生碰撞时,会以高达每小时7000万千米的速度向往反弹,此时就发生了超新星爆发。

大质量恒星会在 Ⅱ 型超新星爆发中将外壳炸到宇宙空间中去,其死亡过程非常壮观——这一过程会释放大量的能量,导致恒星的亮度上升,此过程中所突发的电磁辐射经常能够照亮恒星所在的整个星系,并可能持续几周至几个月才会逐渐衰弱。而超新星爆发的残骸则会形成一个星云。

中子星

中子星是 Ⅱ 型超新星爆发的产物之一。在爆发过程中,恒星的外层被炸飞,电子被压入原子核,和质子结合成为中子,内部的磁场受到压缩,强度增加,恒星成为一团密集的中子,同时,恒星的自转速度也会随着坍缩而逐渐加快。中子星的特点就是磁场极强、自转极快。随着时间流逝,中子星的自转会由于能量损失而变慢。有些中子星的自转会突然加快,这是由于它们薄薄的结晶表层发生了脉动引起的。以均匀的时间间隔辐射脉冲的中子星称为脉冲星。

中子星的质量在太阳的0.1到3倍之间,超出这一范围,恒星会进一步坍缩成为黑洞。

黑洞

如果超新星爆发之后的残留物质量大于太阳质量的3倍,就没有什么机制可以阻止其坍缩。中子在挤压引力的作用下被碾为粉末,物质不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成一个体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。没有任何辐射可以逃脱黑洞的引力,包括光在内。

与别的天体相比,黑洞十分特殊,人们无法直接观察到它。但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。借由物体被吸入之前的因黑洞引力带来的加速度导致的摩擦而放出x射线和γ射线的“边缘讯息”,可以获取黑洞存在的讯息。推测出黑洞的存在也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹,还可以取得位置以及质量。

(恒星的一生)宝,都看到这里了你确定不收藏一下??