满族介绍上

满族介绍上

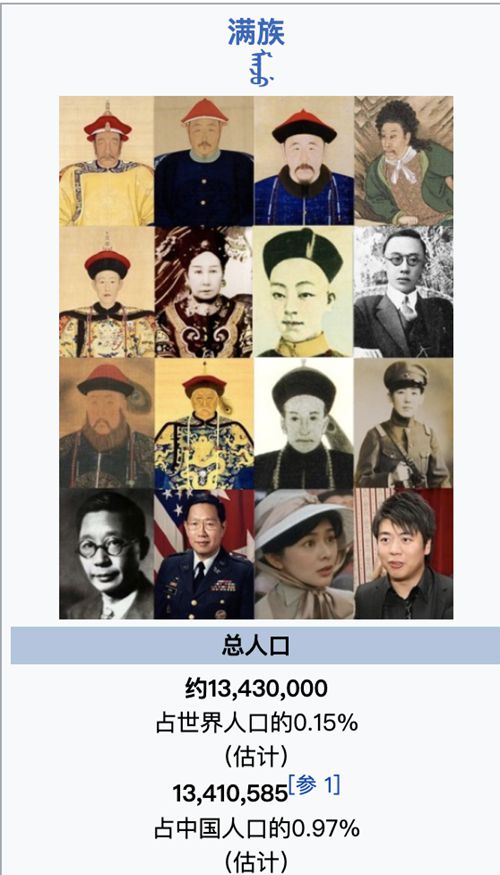

满族[注 1](满语:ᠮᠠᠨᠵᡠ,穆麟德:manju,太清:manju),全称满洲族[参 14][参 15] ,清代官称满洲[参 5],因以红缨为传统帽饰,故有红缨满洲之名[参 16],是中国少数民族之一,也是通古斯民族中最大的一个支系,普查人口数量为13,410,585人[参 1],为中国的第三大族群,仅次于壮族的第二大少数民族[参 1]。满族及其先民靺鞨、女真曾经在中国历史中先后建立渤海国、金朝和清朝[参 17]。

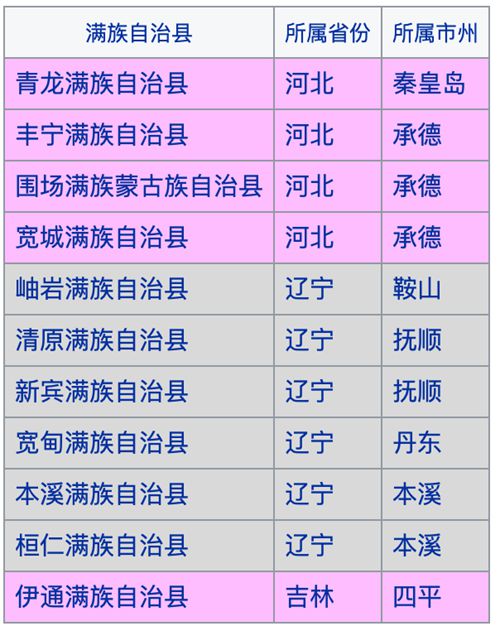

目前满族主要分布于中国东北及华北地区,以散居为主,其中居住在辽宁的人口最多。此外,河北、黑龙江、吉林、内蒙及北京等31个省市自治区也有广泛的人口分布。除了散居之外,满族也有自己的聚居区,如新宾、岫岩、青龙、丰宁、伊通、清原、围场[注 2]、宽城、本溪、宽甸、桓仁满族自治县,还有凤城及北镇两个享有民族县待遇的县级市和满族的民族自治乡镇300余个[参 18]。

满族族名来源

关于满洲(manju)这一族名的来历说法不一,清史学界至今尚未达成共识[参 15]。根据清朝官方观点表示,满洲之名源于文殊菩萨(梵语:मञ्जुश्री,Maṅjuśrī)[参 19],乾隆帝还特别在其诗中自注以表示对这一说法的认同[参 20]。该词可能是经维吾尔语译为蒙古语,之后进入满语。努尔哈赤建国时,以满洲国(满语:ᠮᠠᠨᠵᡠ

ᡤᡠᡵᡠᠨ,穆麟德:manju gurun,太清:manju gurun)为名,取“文殊菩萨的土地”之意[参 21]。清史学者孟森也曾作考证来支持这一观点。他还进一步认为“满洲”之名与明朝中期建州卫指挥使李满住有关[参 22],并指出满住(满洲)是建州传统观念中的“最尊之称”。“满洲部族”正是“文殊部族”之意,是为当时建州女真人中自成的一种自名其部族之熟语[参 23]。

还有学者认为满洲其实是一个由man和ju连结而成的组合词。man来自于满语“mangga”(ᠮᠠᠩᡤᠠ),意为“强硬的”;“ju”(ᠵᡠ)为箭,因此满洲之意是“强悍的弓箭”[参 24]。此外还有民国学者傅斯年的“建州说”、日本学者市村瓒次郎的“勿吉靺鞨音转说”、孙文良的“蔓遮说”和“满洲江说”[注 4]等[参 26][参 27]。

发展历史早期概况

肃慎的大致方位主条目:肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨和女真

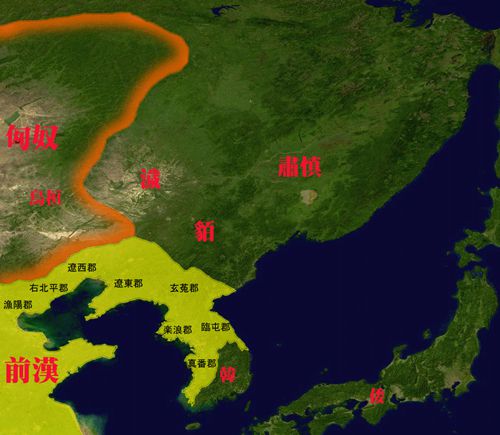

肃慎

满族的先人可追溯到先秦古籍所记载的肃慎[注 5][参 5][参 29][参 30][参 31]。他们发源于今长白山以北、东临大海的黑龙江流域[参 32],以精于弓箭制造而闻名[参 29]。早在舜的时代,就曾向中原王朝进献“楛矢石砮”[参 33]。周武王、成王、康王时期,肃慎也曾派使者朝贺[参 29]。由于同中原王朝联系频繁,所以当时的人认为肃慎与燕、亳同为周王朝的北方领土[参 34]。

到了汉代,肃慎在史书中多作挹娄,但有时仍作肃慎[参 35]。当时挹娄诸部均各自为政,没有统一的首领,一度受到扶余的支配[参 36]。三国时期,挹娄摆脱了扶余的控制和阻隔,重新同中原王朝取得了联系。他们所贡献的除楛矢石砮外,又以“挹娄貂”而闻名[参 37]。在晋朝之后,北朝史书又改称其为勿吉,隋唐之后以靺鞨为名[注 6]。在这一时期,扶余因在常年遭受鲜卑攻击,国力渐至衰败,最终被靺鞨所灭[参 38]。但此后,靺鞨又先后臣服于高句丽和唐朝[参 39]。968年,粟末靺鞨首领大祚荣仿照唐制,建立了有“海东盛国”之称的渤海国。唐朝末年,契丹兴起于辽,渤海与之作战不利而遭到吞并。此时,附属于渤海国的黑水靺鞨趁机向南扩张,后归服契丹[参 40]。因契丹人称其为女真而逐渐弃用黑水靺鞨之称[注 7]。契丹及其后身辽国将女真人分为“熟女真”和“生女真”两类。熟女真数千户居住于辽阳,主要以耕种为生,受辽国直接管辖;而主要以渔猎为生的生女真各部仍然采取首领册封的方式接受辽国的统治[参 40]。

1114年,生女真完颜部首领阿骨打因反抗辽国的压迫而起兵,建立金国,同时联合北宋成功灭辽[参 42]。其弟金太宗吴乞买时期以灭辽之余威南下攻灭北宋,擒徽钦二帝,同南宋并立,后又一度迫使南宋称臣。金以燕京为中都,北至外兴安岭,南临淮河,东到日本海,西临蒙古[参 42]。在王朝的初期,统治者参考汉字和契丹文字创制了女真文。随着金朝的势力逐渐延伸,大部分女真人也随之进入中原。金朝统治者虽然尽力提倡使用女真语言文字、维持猛安谋克军事制度。然而,终因与汉人杂处,到了金朝后期,中原女真人的民族特点已基本消失[参 42]。1206年,蒙古成吉思汗崛起于大漠,开始向政局逐渐衰败的金国宣战。金国屡战屡败,尽失其北方领土,只得南迁汴京。末代君主金哀宗完颜守绪曾励精图治,但积重难返,始终无法扭转败局。1234年,成吉思汗之子、也是其汗位的继任者窝阔台灭金于蔡州。

元朝时期

主条目:胡里改部、斡朵里部和李之兰

1279年,已改国号为元的蒙古大汗忽必烈完成了对南宋的征服。元朝统治者将其所属臣民依次划分为蒙古、色目、汉人、南人四个族群。当时,留居中原的女真人因民族特点的消失而被统治者归入汉人行列[参 42];而生长东北、不通汉语的女真人则被视同蒙古人[参 43]。他们被编为诸多女真万户,由朝廷设置的辽阳行省管辖[参 44],并开始广泛受蒙古语言文化影响[参 45][参 46]。

至元朝末期,各地农民起义不断,辽东地区也陷入了一个不稳定的局面[参 47]。由于元朝同高丽的特殊关系,当时有人口众多的高丽人定居辽东。随着元末朝廷统治权威的衰落,高丽还曾一度控制辽东[参 47]。在这种情况下,许多女真万户选择内附高丽,如努尔哈赤之先世、斡朵里万户猛哥帖木儿曾追随高丽大将、也就是后来的朝鲜太祖李成桂。李成桂代高丽自立后授猛哥帖木儿为万户,朝鲜太宗李芳远时期,又授上将军之职[参 48]。除了高丽之外,当时辽东地区还有木华黎九世孙、元朝辽阳行省左丞相纳哈出拥兵数十万于海西[参 49]。

1368年,明太祖朱元璋称帝,建立明朝。同年,攻占元大都,元顺帝北逃,蒙古人在中原的统治终结。

明朝时期

主条目:建州女真、海西女真、野人女真、八旗制度和后金

1387年,明太祖以冯胜为大将军出征海西。作为故元在非蒙古地区最后的抵抗势力,纳哈出自觉难以维持,于是选择投降,明朝打开了通往辽东之路[参 49]。1388年,明朝收回高丽所据之辽东领土,并与其划界于鸭绿江,还阻止高丽对女真进行管制。高丽禑王上表抗辩,遭明太祖驳回[参 50]。永乐初年,胡里改万户阿哈出、斡朵里万户猛哥帖木儿相继入明朝见。此时,已经取代高丽的朝鲜王朝上表明廷,希望能够召回猛哥帖木儿,但明朝没有同意[参 51]。明成祖设置建州卫和建州左卫军民指挥使司,分别以二人为指挥使[参 52]。后来,猛哥帖木儿等还随明成祖亲征阿鲁台[参 53]。随着阿哈出、猛哥帖木儿等人的入明朝见,女真诸首领归附之人也越来越多。明朝遂以“众建之而分其力”的办法,陆续设置384卫、24所、7地面、7站、1寨。朝廷还在此之上设立奴儿干都司管辖诸卫所,前期由海西女真人、内官亦失哈担任镇守太监经略该地区,后因长期弃置于1434年正式裁撤[参 54]。

1449年,蒙古太师也先发动了对明朝的进攻,他在土木堡击败明军,俘获了率军亲征的明英宗。一些建州和海西的卫所趁机向辽东进攻以配合也先的军事行动[参 55]。然而,也有为数不少的女真卫所遭到了也先的攻击,许多女真世袭首领因遭到也先所部劫掠,失去了世袭的凭证,他们后来只能以中书舍人的名义进行朝贡,可获得的赏赐比之前少了很多[参 56]。自此,明朝对于女真的威信开始衰落,女真诸部逐渐失去控制[参 57]。一些首领如董山、王杲等甚至敢于公然向明朝挑战,劫掠辽东地区。也大约是在这一时期,女真文彻底失传[参 58],女真人主要改用蒙古语为书面语言,一少部分则使用汉文[参 59]。当时女真人已大致形成建州、海西和野人三大部分。其中建州同海西从牡丹江流域逐渐南迁至辽东一带,并定居于此[参 60]。

1583年,出身建州左卫指挥使世家的努尔哈赤因祖、父被明朝误杀,以先人所留下的“十三副遗甲”起兵[参 61],开始了他之后建国称汗的道路[参 62]。与之前一味臣服或选择同明朝直接对抗的诸多女真领袖不同,努尔哈赤起初仍然依靠明廷所授予的官职来发展自己的实力,表面称臣,暗中称雄,聪明地利用时局,逐渐在大体上统一女真、降服临近蒙古诸部[参 63]。期间努尔哈赤创建了八旗制度以凝聚部众,还令手下学者额尔德尼和大臣噶盖根据蒙古字母创制新的文字来拼读女真语(即后来的满文)[参 64],逐渐解决了当时女真人书面交流只能使用蒙文或汉语所带来的诸多不便。1616年,努尔哈赤认为时机已经成熟,于是在赫图阿拉称汗,创立后金,建元天命。1618年,努尔哈赤发布七大恨正式誓师伐明,其后接连攻克开原、铁岭、辽阳、沈阳等地,并迁都沈阳[注 8]。后金进入辽沈地区之后,一方面下令收养归降汉人,另一方面却推行剃发、大量迁民、清查粮食、征发差役等弊政,激起了辽东汉人的反抗,他们有的逃亡,有的则针对女真人采取投毒、袭杀、暴乱等反抗方式,给后金在辽沈地区的统治带来了一定的困扰[参 65]。对此,努尔哈赤采取了强力镇压的手段,许多汉人被杀,剩余则降为奴仆,编入庄田[参 66]。

1626年,努尔哈赤在宁远之战失利后不久去世,继任者皇太极恢复了部分汉人的原有待遇,同时开科取儒,使得汉人地位获得显著提高,缓和了后金内部女真同汉人之间的矛盾[参 67]。皇太极还将后金所属汉人和蒙古人等也一同编入八旗制度,创建了汉军和蒙古八旗。他们同满洲一样,也被称作旗人[参 68]。1635年,皇太极改族名诸申为满洲[参 69]。次年(1636年),又改国号后金为“大清”,去汗号而称帝,并改元“崇德”,追尊其父努尔哈赤为清太祖[参 70]。在皇太极统治时期,他曾几次率军绕道蒙古攻打北京等地,但终因明朝关宁锦防线的阻隔,始终无法对关内地区进行有效控制[参 71]。

清朝时期

主条目:清朝

清太祖努尔哈赤朝服像

1643年皇太极去世,其子福临继位,是为顺治帝,由睿亲王多尔衮摄政,主持大局。1644年,李自成攻入北京,明思宗朱由检上吊自杀。不久,在明朝降将吴三桂的协助下,清军顺利进入山海关,击败李自成,定鼎北京。此后,历经顺康两代20年左右的时间,清朝陆续消灭了残存的南明抵抗势力,完成对中原的征服。随着清朝势力向关内扩张,绝大多数的八旗官兵及眷属也“从龙入关”,随之定居北京[参 72]。这一系列举措曾一度使留守东北的八旗兵仅剩下1524人[参 73]。直到康熙年间,清朝与沙皇俄国发生了边界冲突,这使得统治者重新重视东三省的防务。他们开始有计划的使部分旗人向故土回流[参 72]。到了乾隆年间,东北驻防20余处,还有守护陵寝、围场、边门的旗兵总数已恢复至近5万人[参 74]。不过,如雍正帝所言,“驻防之地不过出差之所,京师乃其乡土[参 75]。” 北京始终是清代满族的“大本营”[参 76]。此外,还有一部分八旗官兵于关内各处和其他边疆要隘驻防,如江宁、京口、杭州、乍浦、福州、广州、荆州、成都、西安、开封、德州、青州、太原、宁夏、绥远、右卫、凉州等地[参 77]。使得满族在一定程度上改变了原本的分布局面,并在全国范围内形成了大分散,小聚居的特点[参 78]。

在与南明等抵抗势力作战的过程之中,清朝统治者推行了薙发、易服、圈地、占房、投充、逋逃等弊政,造成汉人反抗不断[参 79]。连年的战乱导致人口减少、社会发展受到了阻碍和破坏。鉴于此,康熙帝亲政后逐渐取消了这一系列弊政。此时政局日渐稳定,旗汉之间的紧张关系也得到了一定程度的缓解[参 80]。不过,清廷始终以八旗为国家根本,实行差别待遇。旗人在教育[注 9]、科考[注 10]、任职[注 11]、律法[注 12]等政治、经济领域均享有一定特权,并与汉人隔离居住。在此基础上清朝统治者还进一步推出了“首崇满洲”的国策[参 85],以强化满洲作为统治族群的地位[参 86]。

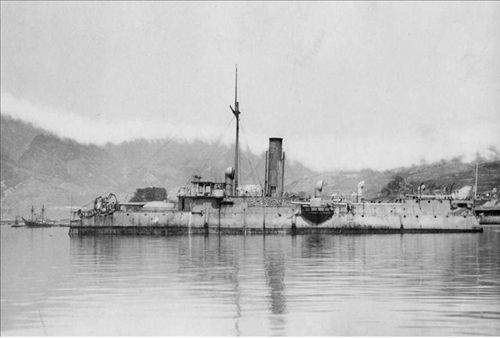

诸多优待政策的初衷主要是为了保证兵源、加强八旗的军事职能[参 87]。同时,这也导致满族受到束缚,居所不能远离本佐领之所在[参 87];八旗兵役也使得许多人在各大战争中战死疆场,一定程度上阻碍了满族人口的发展[参 88];经济方面,满族也过于依赖八旗制度,清廷除兵差外,仅允许旗人在所属旗地务农,这使得以京旗为主、已经适应城居生活的满族在清朝中期开始出现生计问题[参 89]。几代皇帝都尝试解决八旗生计问题,但终因不肯放任旗人自行谋生而均告失败[参 90]。此外,东北满族因保持八旗兵农合一的习俗,始终没有产生严重的生计问题[参 91]。自乾隆末年,清朝开始走向衰落,并且在之后一系列与外国侵略者的战争中接连失败,陷入内忧外困。这期间,在与汉人的交流中,满族逐渐接受汉文化,被视为立国根本的国语骑射遭到废弛[参 92]。清末民初时,仅有黑龙江齐齐哈尔和瑷珲一带还有满语使用者[参 93]。

清朝军舰制造工业的巅峰之作——平远号巡洋舰

原文網址:

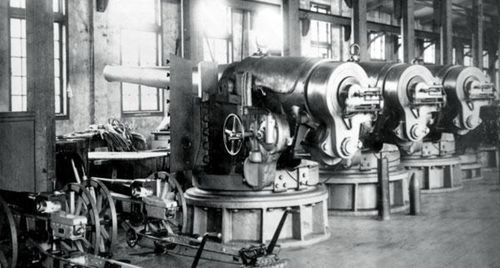

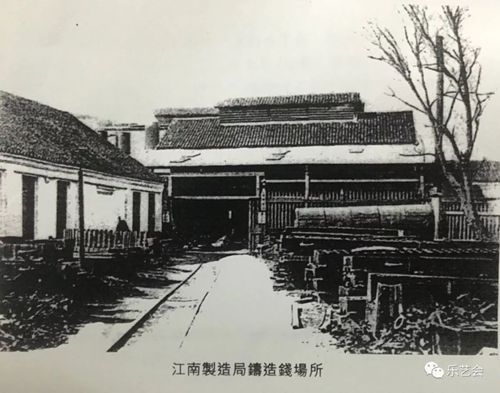

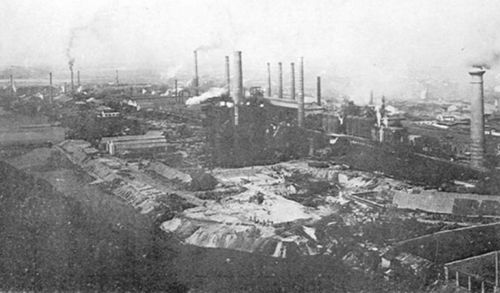

清朝后期的洋务运动,其中的江南造船厂

余榴梁:江南制造局(江南造船厂)与清代铸币_钱币

新浪历史

揭秘:1860年清朝工业生产总值世界第一

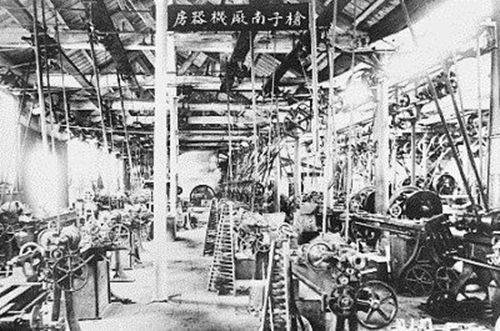

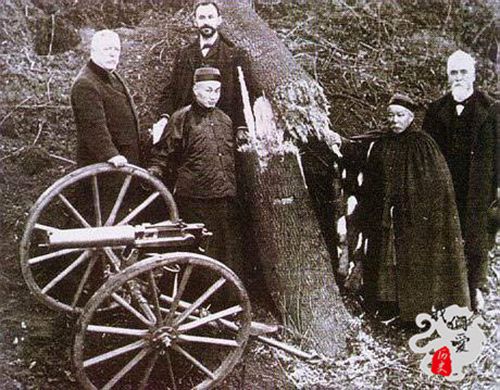

难得一见的清朝兵器制造局

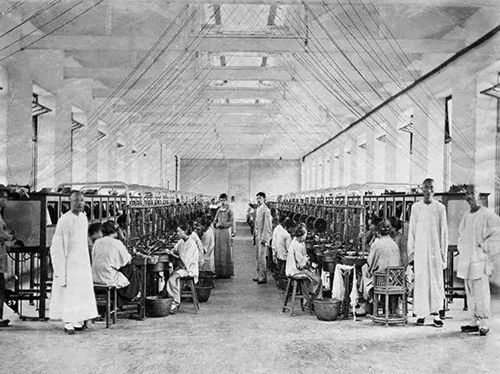

洋务运动所创办的军事、民用工业

晚清军工体系建设探析:大清也许比你想象的先进得多

镜头下的汉阳兵工厂,洋务运动留下的遗产

江南机器局

江南机器局

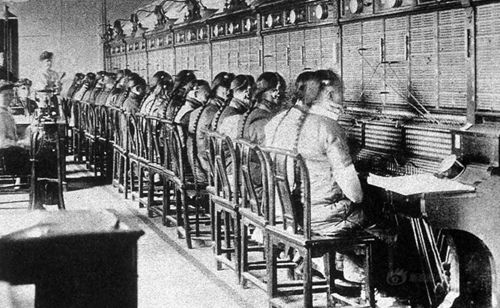

清朝电话局接线生作业的场景

洋务运动兴办的学堂

1907年,清廷即将实施预备立宪,以期维持统治。期间,正式宣布废除旗汉界限,取消旗人诸多特权与束缚,与汉人一体对待,但为时已晚[参 94]。1911年,辛亥革命爆发,清廷接受优待条件,宣统帝退位,清朝的统治至此终结,中华民国建立。由于民族宿怨的累积,在革命党人起事的过程中,西安、杭州、江宁和武昌等地都发生了针对八旗军民的屠杀事件[参 95]。但也有一些地方采取了和平解决的办法,在四川,成都将军玉崑和一些满族官员同当地的汉族士绅关系融洽,许多满族官员甚至同情革命。在满汉双方的努力协调下,成都驻防旗军与四川大汉军政府达成了和平易帜的协议,满族获“优予保护”,“始终未妄杀一人”[参 96]。广州和福州也大致和平解决[参 96]。在满汉民族交流融洽的东北地区,旗人出身的革命党人张榕、宝崑等还提出了“以建设满汉联合共和政体为目的”,提倡联合满族共同起事[参 97]。在武昌起义之后,活动在满族比较集中的东北地区的革命党人,“分头秘密集会,共谋起义,促动关外三省独立”。满族革命志士奋起响应,投入到革命之中[参 98]。

民国至今

参见:满洲民族主义

载涛现代新式军服像

民国成立之后,满洲正式改称满族[参 99],成为中华民国“汉满蒙回藏”五族共和的成员之一。当时满族的境遇已大不如前,许多人不得不将名字更改为汉姓汉名,靠隐瞒族籍以避免遭受不公正的待遇[参 100]。京旗满族通常用组织协会、社团的方式来维护自身权益。当时八旗各有“生计处”以寻求解决旗人的生计问题的途径。除此之外还有满族同进会、八旗生计维持会、宗族生计维持会、旗籍生计研究会、共和旗族生计同仁会、两翼八旗生计研究会、内务府三旗共和协进社、外三营生计协进会、八旗生计讨论会,还有一些小型的知识分子集会,主要讨论生计、就学、就业和民族不受侮辱的解决途径[参 101]。

抗战时期,京旗满族人郭岳昆组织了满族抗战建国会,不久被日本宪兵侦破,遭到解散[参 102]。抗战胜利后,由溥儒主持创立满族文化协进会,后改名北京满族协会[注 13],大部分为原满族抗战建国会会员,他们继续为满族获得平等待遇而努力,但由于当时社会环境的局限仍然收效甚微[参 103]。不过,在满族协会对会员的登记过程中,将他们的老姓、所冠汉姓、职业、生活情况等信息进行了记录,这些信息为日后的满族研究,尤其是京旗满族姓氏的研究留下了宝贵的资料[参 104]。

同京旗和关内各地的满族不同,东北满族大多保有前清时期的旗地,同时也早与汉人一样从事其他职业,此外,满、汉之间关系融洽,因此并没有像关内满族一样遭遇民族和生计问题[参 105]。当时东北的政局也比关内稳定[参 106],主政者张作霖并没有对满族人趁火打劫,而且东北的皇陵、旗地甚至一直由满族自管直至1949年[参 106]。1931年,作为九一八事变的延续,大日本帝国在东北建立了由其实际控制的傀儡政权满洲国,以逊帝溥仪担任执政(后称皇帝)。虽然名为满洲,实际上却是一个包含当时东北各个民族的一个全新的国家[参 107],所谓“满洲人”也指的是满洲国境内之人[参 108]。虽然有部分前清满洲贵族子弟如溥杰跟随溥仪,但也有许多东北满族,如陈翰章、白乙化、邓铁梅、赵侗组织起义军反抗日本在东北的实际统治[参 109]。在抗日战争中也有许多国军满族军人如佟麟阁、吴克仁为国捐躯。

1952年,新成立不久的中华人民共和国政府正式承认满族为中国境内的少数民族之一,恢复了满族作为少数民族应有的待遇[参 110]。毛泽东、周恩来等国家领导人还对满族和清朝给予了公正、客观的评价[参 111][参 112]。1956年2月18日,国务院曾发出通知,下令今后在行文和书报杂志里一律不用“满清”称谓;通知指出,“满清”这个名词是在清朝末年中国人民反对当时封建统治者言这一段历史遗留下来的称谓,为增进民族团结,今后除引用历史文献外,一律不准用“满清”这个名称,将满族人民和满族统治者区别开来[参 113]。许多之前隐瞒民族身份的满族人恢复了民族身份,满族的人口数量也因此成倍增长[参 114]。满族自进入民国以来,逐渐发展成为清代旗人长期生活在八旗制度中,增长了共同的心理素质而产生的民族共同体[参 115][参 116][参 117][参 99],是否拥有旗籍成了中华人民共和国识别满族的一个重要参考之一[参 118],所以除了满洲旗人后裔之外,也包括几乎全部的蒙古和大部分汉军旗人的后裔[参 99][参 119][参 120]。然而,在清代被编隶于八旗的一些锡伯、索伦等部落在当代则成为了锡伯族、鄂温克族、鄂伦春族、赫哲族等不属于满族的独立民族[参 121]。此外,也有部分满族由于种种原因在民族识别时填报汉族,落实民族政策时亦未有更正。北京、华东、华南等地均有为数不少的满族填报汉族[参 122][参 123][参 124]。

1980年代,新宾、岫岩、凤城、青龙、丰宁、伊通、清原、北镇、围场、宽城、本溪、宽甸、桓仁满族自治县相继成立。1994年,凤城、北镇改为县级市,但仍享有民族县的待遇。此外,还相继恢复或建立了满族的民族自治乡镇300余个[参 18]。同一时期,政府和民间组织开始重视对满族文化、语言的保护和拯救[参 125]。尽管形势并不乐观,但在当地政府的帮助下,自1990年代起,满语开始进入了东北各地满族中学和小学的课堂[参 126]。在21世纪初期,因为全球化与互联网影响,满族的文化自我认同逐渐恢复,在中国,有越来越多满族后裔承认自己的民族身份,学习满语与满洲文化[参 127]。

人口分布中国大陆

根据2010年中国人口普查显示,满族的人口数量为13,410,585人[参 1],约占中国人口的0.97%,、少数民族人口的10.28%[参 1]。省级行政区中,辽宁与河北的满族人口超过百万。其中辽宁省有满族7,336,895人,占满族人口的54.71%,占辽宁省人口的16.77%,为满族人口的主要集中之地;河北省有满族3,118,711人,占满族人口的20.35%,占河北省少数民族人口的70.80%。吉林、黑龙江、内蒙和北京的满族人口超过十万;天津、河南等17个省级行政区各有数万;安徽、福建等7个省级行政区各有数千;西藏自治区的满族人口最少,为153人[参 1]。在辽宁、河北、黑龙江和北京,满族为第一大少数民族。尤其在辽宁、河北、黑龙江三省,满族占当地少数民族的比例超过50%;在吉林、内蒙、天津、宁夏、陕西与山西,满族为第二大少数民族;在河南、山东与安徽则位列第三[参 1]。

各地满族人口分布

满族人口分布

满族人口分布

主要满族聚居区

主要满族聚居区

满族聚居区地域分布台湾

主条目:台湾满族

由于各种不同因素,满族人在中国大陆以外的地区或国家也有一定的人口分布,台湾即是主要的区域之一。早在乾隆年间,就有金朝皇族完颜宗翰的二十二世孙粘德尚、粘德粤、粘德恩三兄弟移居台湾,现在已发展为有五百余户、八千多人口的大家族[参 2]。成批移往台湾的满族主要为1949年随同中华民国政府播迁到台湾的满族民意代表;其中有立法委员、国大代表、学者、宗教家、自由人士及公教人员和眷属等。中华民国满族协会的发起人之一、首任会长、如清朝宗室溥儒就是其中的代表。其他著名人士还有儒家学者毓鋆、前考试院长关中、前中华民国驻美国代表金溥聪、演员胡茵梦、郭子乾、那维勋、导演钮承泽等。现在台湾的满族人,总计约一万两千余人[参 2]。

其他国家

除此之外,还有一定数量的满族人移居美国、加拿大、日本等地。美国满族以美国陆军军法署第33任司令官傅履仁将军为代表,根据2000年美国人口普查数据显示,满族裔美国人的数量为379人[参 4]。

文化

主条目:满文化

语文语言

Wikipedia的满文写法主条目:满语

满族本民族的语言是满语,属于阿尔泰语系南通古斯语族。由于清朝时期为国语,故而又称“清语”。满语的标准语言被称作“规范语”,起源于未入关前的建州口音[参 128],乾隆年间经清高宗规范,因此又叫“钦定新清语”[参 129]。清朝时期,满族人见皇帝报履历、奏事、答问等必须使用规范语[参 130]。如果奏事时带有讹音会遭到皇帝的斥责[参 130]。坤宁宫和堂子祭祀时萨满所用之祝词也需要使用规范语[参 130]。此外,满族人因世居地的不同还有诸多方言,如北京[注 15]、盛京[注 16]、宁古塔、阿勒楚喀等方言[参 133]。

文字

主条目:满文

满族的前身女真人曾经创造过女真文,于金朝时期通行一时。但因金朝后期中原女真人高度汉化,加上元朝时期东北女真的蒙古化[参 134],致使女真文在明朝中后期失传,以至于明末女真人“凡属书翰,用蒙古字以代言者十之六七,用汉字以代言者十之三四”[参 59]。后努尔哈赤兴起,往来文书多有不便,于是命噶盖和额尔德尼二人以蒙古字母拼写满文。二人创制而成,被后世称为“无圈点满文”(老满文)。然而,无圈点满文“形声规模,尚未多备”[参 135],某些清浊辅音及少数元音无法区分[参 136]。于是,天聪[参 137](一说天命[参 138])年间,由达海最终完善[参 139]。他使用圈点来区分清浊辅音和音似元音,因此被称为“有圈点满文”(新满文)[参 140]。

现状

自嘉庆以后,满族人多已掌握汉语文并达到了相当高的水平,而熟练运用满语之人却呈不断下降趋势[参 141]。尽管历代皇帝反复强调“国语”的重要性,但依然于事无补。至民国建立,满语失去国语地位,其教学环境更是雪上加霜。当今满族普遍使用汉语普通话,以满语为母语者已不足百人[参 142],他们大多集中在黑龙江省富裕县友谊乡三家子村。不过,自1990年代起,在辽宁、吉林、黑龙江等地政府的扶助之下,满语教学开始进入了各地满族中小学的正式课堂[参 143][参 144][参 145][参 146]。此外,在中国北方各地还有一些满族热心人士通过免费开班授课等渠道,希望可以使满语在满族人中间更加普及[参 147][参 148]。经粗略估计,目前通过各类满语学习方式达到能讲能说状态者有数几千人[参 149]。

姓名姓氏

主条目:满族姓氏

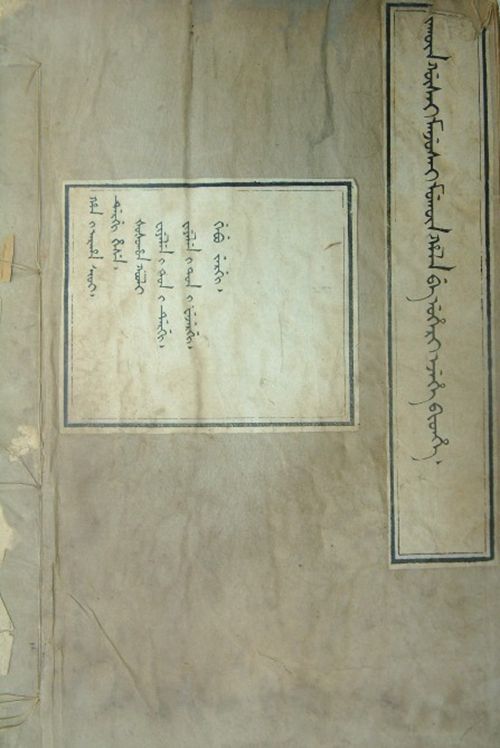

《清文八旗满洲氏族通谱》封面

满族的姓氏叫做“哈拉”(满语:ᡥᠠᠯᠠ,穆麟德:hala,太清:hala),主要承继自金朝女真姓氏[参 150]。常用“穆昆”(满语:ᠮᡠᡴᡡᠨ,穆麟德:mukūn,太清:mukvn)冠于哈拉之前,用表示来同一姓氏内的家族分支[参 151]。根据乾隆年间编纂的《八旗满洲氏族通谱》记载,满洲姓氏多达1114个。其中被称作“著姓”的有:瓜尔佳氏、钮祜禄氏、舒穆禄氏、他塔喇氏、觉罗氏和那拉氏[参 152]。金朝时期,由于女真人受契丹人和汉人影响,习惯于姓名连写[参 134][参 153]。但蒙古灭金之后,女真人长期受接受蒙古文化,所以元明女真人、清代满洲人同蒙古人一样,有“称名不道姓”的习俗[参 134][参 154]。这常使他人产生“满族没有姓氏”、“旗人父子不同姓”、“满族一辈一姓”等误解[参 155]。不过,与蒙古族不同,满族人人皆有姓氏[参 156]。历史上,满族也曾有过使用汉姓的习惯。金朝时期即有“完颜汉姓曰王、乌顾论曰商、纥石烈曰高、女奚烈曰郎、蒲察曰李……”的记载[参 157]。但清朝统治者为了防止姓氏汉化,不提倡满洲取用汉姓。一经发现,会遭到皇帝斥责[参 158]。

名字

主条目:满族人名

满族人有自己传统命名习俗,取名时会在词尾添加“阿”(-ngga)、“额”(-ngge)、“武”(-nggo)等,表示形容词“的”之意味[参 159];也会在词尾使用“布”(-bu)的后缀,表示被动词“使”[参 159];也会使用名词,尤其以动物名命名[参 159];或是以出生时长辈某人年龄的数字命名[参 160];还有词尾接以“保”(穆麟德:-boo,太清:-bou)、“善”(穆麟德:-šan,太清:-xan)、“齐”(穆麟德:-ci,太清:-qi)等命名方式[参 161]。满族也会采用蒙古族命名方式,在词尾添加“泰”(-tai)或“图”(-tu)来表示“有”,或是直接用蒙古语命名[参 160]。满族也有用汉语命名的习惯。清朝时期,满族取汉名喜用吉利字眼,但至嘉庆年间起,命名字又被正式限制在两字[注 17],而且禁止同一首字几代连用以防止姓氏因岁月流逝而被取代,官员如有违反这一取名规则的会遭致皇帝的训斥以及勒令改名[参 163]。另外,满族取用汉名的同时也曾效仿汉人取用字,但用法略有不同。汉人以姓连接字、昵称、职称等相称,但满族习惯以名字中的第一个字相称[参 164]。

现状

当代满族人大多数以汉语命名[参 165],所使用的汉姓大多与本来的满族姓氏或祖先名字的首字有关,所以通常均按照一定的规律改变而来[参 166]。此外,也有使用汉姓满名[注 18]、满姓汉名[注 19]、满语姓名[注 20]、称名不道姓[注 21]、简化版满姓与汉名合用[注 22]等例子。

服饰

一名清末满族贵妇

满族服饰承袭了女真传统,早期尚白[参 169]。由于射猎生活的需要,无论男女均身着袍服。在关外时期以皮毛制品为主,清朝入关后分为单、夹、皮、绵四种材质[参 170]。满族袍服的特点主要是圆领、窄袖、捻襟、带扣袢、衣裳连结,窄袖前端接有一个半月形的袖头,因形状酷似马蹄,俗称马蹄袖,又名箭袖(满语:ᠸᠠᡥᠠ,穆麟德:waha,太清:waha)。平时穿着将袖头挽起,作战或围猎之时放下,冬季还可以起到御寒作用[参 171]。女子的袍服的样式与男子大体相同,但装饰较多[参 172]。满族通常还在袍服外面穿着一种长至肚脐的对襟短褂,因为起初是在骑马作战时穿着,所以称作马褂,无袖的称作马夹或坎肩,主要为八旗“军服”,之后随着清朝推行易服政策在中期普遍流行开来,成为“礼服”[参 172]。袍衫和马褂还在近代演变为旗袍和唐装,被视作中国元素的代表之一[参 173]。在东北满族聚居区或一些传统节日的庆祝活动上仍可常见身着传统服饰的满族人[参 174][参 175]。

同其他北方民族一样,满族男子的传统发式也是辫发。不同之处在于,满族发式是半剃半留,剃去周围的头发,只留颅后部分,再编成发辫[参 176]。这种发式曾经随着清廷的剃发政策而推广至中原其他民族中去。民国建立之后,辫发被正式废止。满族女子在年幼时候也像男子一样剃发,样式也大致相同[参 177]。成年后,开始蓄发,式样很多,两把头是其中最普遍的一种。梳这种发式要先将头发束到头顶,分成两绺,各绾成一个发髻,再将后部余发变成一个燕尾形的长扁髻,平时插入长约30厘米,宽约2-3厘米的名为“大扁方”的木制发簪。重要场合则佩戴旗头,长约30厘米,宽10厘米左右,多由青素缎等制成[参 178]。咸丰之后,两把头的样式逐渐增高,燕尾也越来越大,由此逐渐演变成一个新的发型“大拉翅”,大拉翅是一种形似六遍扇面的冠,多以铜丝为骨架,黑缎为面[参 179]。

满族有戴帽子的传统,自幼时起就开始着帽[参 180]。根据寒暑分为暖帽、凉帽两种,帽顶有红缨[参 181]。入关以后,又吸收了明代的六合帽,俗称“瓜皮帽”[参 182]。此外,还有毡帽、风帽、皮帽、耳套等不同式样的帽子[参 183]。在鞋的方面,清代满族男子着靴、布鞋或草鞋[参 184],东北地区的则习惯穿着一种名为靰鞡的鞋,它是由靰鞡草与牛皮或鹿皮缝制而成,在冬季可以御寒[参 185]。女子没有缠足习惯,女式旗鞋通常分为平底和高底两种,平底鞋多为方口,有夹、绵之分;高底鞋主要根据鞋底的不同分为马蹄、花盆、元宝底,鞋面则雷同。还有一种便鞋,也叫绣花鞋,在鞋跟方面比旗鞋要薄,便于行走[参 186]。

满族女子素有“一耳三钳”[注 23]的习俗[参 188],乾隆年间曾一度发展为“一耳五钳”[参 189]。直至今日,仍可在年纪稍大的满族女性中见到传统式一耳三钳之风[参 190]。其他女子首饰的佩戴与汉人大同小异。男子也有扎耳孔的习惯,有在幼年时扎耳孔好养活的说法。与女子不同,男子一般只扎一个,带一个铜圈,但成年后大都不再佩戴[参 189]。由于骑射风俗,满族男子还佩戴扳指,入关前,主要使用鹿骨扳指,以有眼者为贵。入关后,逐渐发展为纯配饰,又新增了玉、象牙等材质。当时,满族对扳指尤为重视,几乎人手一枚[参 191]。

饮食

满族的传统饮面比较讲究,除不吃狗肉外,很多习惯都与北方汉人相近。满族主食以谷物为主,通常是面食和黏食,味道多酸、甜。面食以饽饽为主(满语:ᡝᡶᡝᠨ,穆麟德:efen,太清:efen),它是满族对块状面食的统称[参 192]。京旗满族有每天午饭后、晚饭前都要吃一顿饽饽的习惯[参 193]。饽饽有不同的口味,萨琪玛是其中最有名的一个种类[参 194]。满族也以米饭为主食,有高粱米、小米、稗米饭和包饭等[参 195]。

在菜肴方面,猪肉是比较常见的材料。满族称猪肉为“白肉”、“福肉”,传统上是祭祀萨满教神明的食品。仪式后分而食之。东北满族以此制成“大锅肉”的知名炖菜[参 196]。京旗营房还有一种叫做“白煮肉”的吃法,他们将猪肉用白水煮熟后切片粘酱油吃,肉片切剩下的肉块可以切成肉末烫饭,称作“白肉烫饭”[参 197]。猪血还可以加入调料搅拌后灌入肠中制成“白肉血肠”,与另一传统菜肴炖酸菜搭配食用[参 198]。鹿肉也是满族传统菜肴之一,有炖、烤等吃法,京郊满族有在重阳节吃烤鹿肉的习惯[参 199]。满族也有火锅,由满族的先人们常用的野炊方式发展而成[参 198]。

同其他北方民族一样,满族人也喜好喝酒。起初不单是为了消遣娱乐,也跟北方寒冷,酒可以起到一定御寒作用有关[参 199]。传统而言,一般满族人好喝黄酒和烧酒两种[参 200]。

民居

盛京故宫里的索伦杆

满族传统民居通常向阳而筑,多为草顶,一旁设有极富满族特色的方形烟囱。围墙大体有土筑、泥堆两种建筑方式。室内三面皆炕,如“匚”形[参 201]。满族习俗以西为贵,南次之。满族人家习惯在西墙上供奉神明、英雄以及自家家谱,所以西炕又有“佛爷炕”之称,客人拜访时不能随便坐在西炕或在上面摆放杂物,如果违反,会被视作对主人祖先的不尊敬[参 202]。房屋分为上屋、下屋、堂屋三大间,门设在中间,每边有三扇窗户。院内建有影壁墙,竖有索伦杆,有的家庭还建有花庭、八角凉亭等。院的门前还有上马石等[参 202]。

民俗礼俗

请安礼

女子请安姿势与男子同,只是左右腿的距离要近,动作幅度小,双手扶左膝,右手不下垂。

满族是一个十分注重礼节的民族,礼节式样较多。男子请安时,凡身着箭服者,先缀起马蹄袖头和袍服,将袖头垂下,左脚略微前移,右腿屈膝,略低头后逐渐起身。受礼者除家中尊长外,其余亲友需要半揖还礼,平辈要同样还礼[参 203]。除请安礼外,还有磕头礼。满族非常注重按礼式行礼,神明祖先三跪九叩,父母尊长一跪三叩[参 204]。每到过年,晚辈通常会磕四个头,长辈坐而受之。磕到第三个的时候,长辈会说一些祝福的话,否则不敢起身[参 205]。女子则施用万福礼,以两手按腿,行三叩首;或两手按腿,行三叩首后,以手加额头跪着点头,施以抚鬓礼[参 204]。满族十分尊敬长辈,平日里都要想尊长朝夕问安,长辈不让坐则不敢坐,没有命其退下则不敢退。有客人来,家中晚辈都要亲自接待客人、打杂。路遇年长之人要给其让路,待其通过后,才可走动[参 206]。平辈相见除了互相请安外还使用执手或抱肩礼。这些礼节在满族聚居之地至今仍可常见[参 204]。此外,满族还敬重犬和鸦鹊,不杀狗、不吃狗肉、也不使用任何狗皮制品;家门口竖有索伦杆,在杆上面的锡斗内放有碎肉来喂养鸦鹊[参 207]。

婚俗

一位满族新娘

满族传统婚俗以一夫一妻为主,上层则素来有一夫多妻(平妻)的习惯[参 208]。清朝入关后,一夫多妻逐渐过渡成为一夫一妻多妾的汉族宗法制度[参 209]。满族结亲注重门第,但不计贫富[参 210],很少指腹为婚[参 211]。在早期,还有抢掠婚、妻姊妹婚、收继婚等北方民族的婚姻习俗[参 212],自天聪年间起,收继婚等开始被逐渐禁止[参 213],但妻姊妹婚一直持续至清末[参 214]。此外,同汉族一样,满族也坚持同姓不婚[参 215]。女子在早期还有从死、殉葬的习俗,入关后受汉文化影响逐渐转变为守节[参 216]。女性地位在入关前与男子几乎对等[参 217]。入关后,受汉族礼教的影响,地位有所下降,但相较汉人女子仍要高出许多。满族女子没有附属于男人的感受,在家庭生活中也始终有较大的话语权[参 218][参 217]。虽然清朝时期有旗汉不通婚的说法,但驻防八旗与当地汉人的联姻还是很频繁的。事实上,从康熙朝起,清廷就已经允许旗人娶民人之女为妻,主要禁止的是满洲旗女与民人男子的婚姻;而对于汉军旗人与汉人的婚嫁,在乾隆朝之后,则始终采取听之任之的态度[参 219]。不同地区的满族婚俗略微相异。京旗满族婚嫁的步骤通常分为议婚、相看、庚贴、放定、嫁妆、迎娶、入门、拜堂、分大小、入洞房、吃酒、回门、对住月[参 220]。而东北满族的步骤则为问名、小定、请期、纳彩、开剪、送嫁妆、迎亲、装烟、回门等[参 221]。

传统节日

添仓节

新浪抚顺满族同胞庆祝2017年颁金节暨满族命名382年文艺演出

满族的传统节日一部分是满族文化所固有的,如添仓节、太阳日、颁金节(满语:ᠪᠠᠨᠵᡳᠨ

ᡳᠨᡝᠩᡤᡳ,穆麟德:banjin inenggi,太清:banjin inenggi)等[参 222]。

添仓节在每年的农历正月二十,这一天东北满族人讲究煮黏高粱米饭,放在仓库,用秫秸棍编织一只小马插在饭盆上,意思是马往家驮粮食,丰衣足食。第一天,再添新饭,连着添三回。也有的人家用高粱秸做两把锄头插在饭上。这一习俗至今仍在东北农村保留着。

太阳日为农历二月初一,这天是太阳,满族人会用面粉做糕点,上面放煡用粘米面掐成的花小鸡,寓意金鸡报晓,迎日出。

颁金节是满族的诞生之日,在每年的农历十月十三[参 15]。清太宗皇太极于1635年的这一天发布谕旨,正式定族名为“满洲”[参 69]。除了满族固有节日外,受汉族习俗影响,满族人也过春节、上元节、端午节等。

宗教信仰

满族的宗教信仰比较多元化。起初,满族及其前身民族基本上以萨满教为主。清朝入关、接触中原文化之后,除了保留了一些萨满教习俗之外,满族人受中原民间信仰影响最大。佛教和天主教也各有一定影响。当代满族以无宗教人士为主。

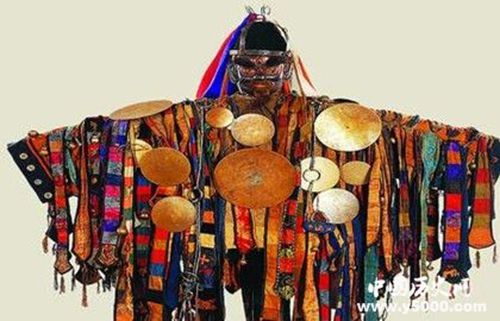

萨满教

主条目:萨满教

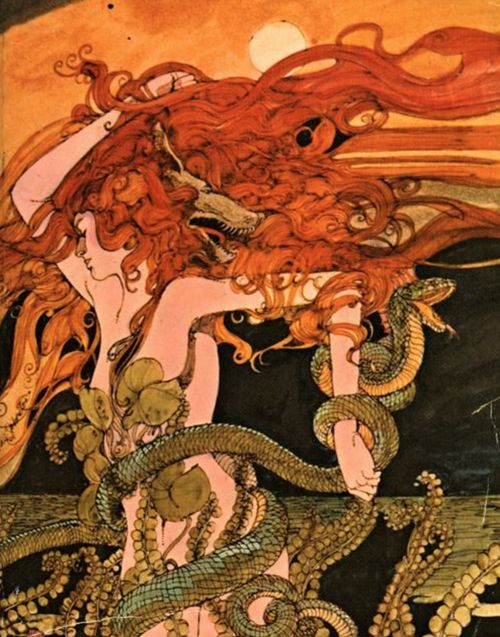

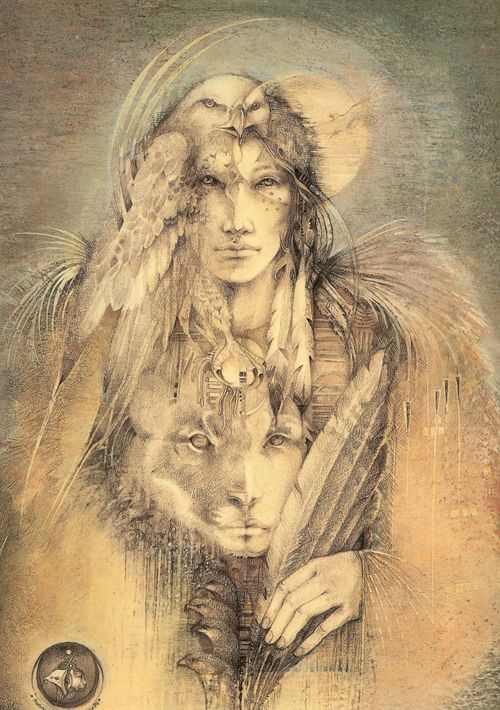

萨满教

萨满教

满族的萨满教历史由来已久,对满族的影响是非常大的。清兵入关之后,尽管满族民众普遍接受了中原民间信仰,但仍保留许多萨满教遗俗。主要体现在灵魂信仰、叫魂、追魂、图腾崇拜、梦魇信仰、善人神化等方面[参 223]。由于清朝统治者视宗教为一种笼络其他势力的手段,故并未给萨满教这个本民族的宗教施以特惠[参 224]。除了清代宫廷内的坤宁宫祭祀和宫内堂子祭祀之外,北京没有萨满祭祀之所[参 224]。因此东北一直流传着萨满和藏密喇嘛斗法,以及皇帝帮助喇嘛迫害萨满的民间传说,这些都是萨满教徒对本族的皇帝怀有不满情绪的体现[参 224]。

佛教

因为女真人在金朝时期就开始受渤海、高丽、辽朝和宋朝影响,已有佛教流传[参 225],所以满族对佛教并不陌生。清朝皇帝素来有“佛爷”之尊号,西藏亦视其为文殊菩萨化身[参 226]。努尔哈赤、皇太极均与藏传佛教之格鲁派有频繁接触[参 227][参 228]。其后的皇帝都有较高的佛法造诣,尤其是顺、康、雍、乾四帝,顺治曾拜玉林通琇为上师,命宦官吴良辅代替自己出家,雍正更是苦读《金刚经》,精研禅宗,法号圆明居士,还著有《拣魔辨异录》。然而,藏传佛教主要是清朝上层笼络蒙藏贵族的一种手段,与普通满族民众的信仰关系并不大[参 224],满族一般民众的信仰,与汉族混合汉传佛教的中原民间信仰,可说是相差无几,往往焚香礼拜释迦如来、药师如来、阿弥陀佛、白衣观音、地藏菩萨等。

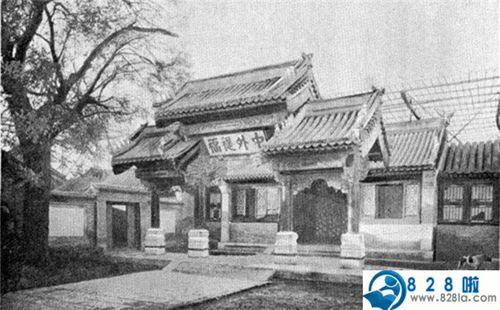

中原民间信仰

入关前,满族已开始受到中原汉族文化和信仰的深刻影响。1615年,努尔哈赤在赫图阿拉城同时兴修了堂子、地藏寺、玉皇庙、关帝庙、文庙、城隍庙和昭忠祠七大庙,玉皇庙和城隍庙为道教的宫观,关帝庙主要供奉三界伏魔大帝关公,文庙中供奉了孔子及以下4圣、12先贤、77先儒和79先贤。只有堂子为满族萨满教。其中,关羽崇拜最深入人心,很快超越了满族原有的部落神、祖先神,成为“护国之神”。清人王嵩儒曾提到:“本朝未入关之先,以翻译《三国》为兵略,故其崇拜关羽。”[参 229]

清兵入关之后,普通满族民众受中原汉族的民间信仰影响是最大的[参 224]。满族所祭之神明,除在家祭祖之外,已同汉族基本一致[参 224],尤以关帝崇拜为重。满族及其先世对关羽的崇拜由来已久,元朝时期即已盛行[参 230]。至万历年间,早已成为一种信仰。相传清太祖努尔哈赤尚未起兵之时,曾于明朝边疆处获伏魔大帝关圣帝君神像[参 230]。清朝时期,满族视关帝为“护国神”,言必尊称“关玛法”(满语:ᡤᡠᠸᠠᠨ

ᠮᠠᡶᠠ,穆麟德:guwan mafa,太清:guwan mafa,意为“关老爷”或“关爷爷”),不敢称其名讳,尊崇无以复加[参 224]。连关帝身旁的关平、周仓二位将军,也尊称老爷,礼敬有加。至于三清、玉皇、王母、三官、岳帝、北帝、吕祖、天后等各种道教神祇,满人亦多为崇信。满族也有财神崇拜,但所拜之财神不止一位。有红袍纱帽着明代装束的,有翎顶袍褂着清代装束的,还有一种财神则类似于狐仙[参 231]。满族还供奉灶神,灶神旁边通常还有其夫人“灶王奶奶”。传说灶王爷在每年腊月二十三晚上会上天庭,向玉皇大帝报告他所在人家这一年来的状况,主要是投诉其罪过,以供报应。所以清代满族人家还会在这一天烧香以及供上关东糖,称为送灶王,嘱咐灶神“好事多说,不好事少说”[参 232]。此外,满族还信奉长白山神、兔儿爷、茅姑姑等汉族神明和一些其他蒙、藏民族神明的习俗[参 233]。

罗马天主教

受罗马教廷在华耶稣会传教士的影响,满族在历史上也曾有过一定规模的天主教徒[参 234]。早在1650年左右,就有旗人官兵成为天主教徒的记载[参 234],康熙帝舅父佟国纲、佟国维,及其族人佟国器等均信奉天主教[参 235],传教活动以及人数在康雍乾时代达到顶峰[参 234]。简仪亲王德沛是其中较为知名的例子。他受洗成为天主教徒,教名“约瑟”,他的福晋也一同受洗,教名“玛利亚”[参 236]。同一时期还有多罗贝勒苏努诸子乌尔陈、苏尔金、库尔陈、书尔陈等八人为虔诚的天主教徒[参 237][参 238][参 239]。其中第十子书尔陈,教名“保禄”,尤为虔诚[参 240]。他曾跟随大将军允禵远征西藏,立有战功。皈依天主教后,书尔陈表示从此“只和耶稣的敌人作战”,遂辞官不出[参 241]。

至清朝中期,朝廷因礼仪之争等原因禁止教士传教,苏努家族等旗人教徒也因此遭到打压,但一直无法彻底禁绝宗室、觉罗、以及普通旗人皈依天主教[参 242]。例如,苏努曾孙图钦、图敏等至嘉庆十年仍不畏打压,拒绝出教,与旗人教友魁敏、窝什布等一同被发配伊犁[参 243]。同时期还有旗员佟恒善、佟澜等人抗旨奉教的例子[参 236]。不过,天主教也因不断被打压而最终未能在满族民众中间取得更多发展[参 244]。到了民国,满族人因地位一落千丈,京旗满族或出于信仰或希望获得教会救济,一时间很多人加入天主教或其他基督教派[参 245]。英敛之是近代最为著名的满族天主教徒之一,为天主教辅仁大学的创建者[参 246]。

文学

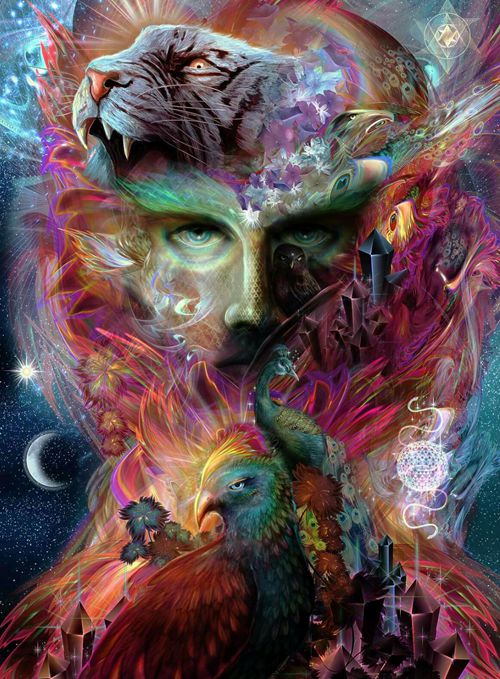

周行天地的光明神 臥勒多赫赫|Oldo Hehe,The Goddess of Light

阿布卡赫赫肢身融解,化為日月、溪河、森林

The body of Abka Hehe melts and turns into the Sun, the Moon, Rivers, and Forests

牧神奧朵西|Odosi the Herder

神威無比的西斯林女神|The Mighty Goddess, Sisli

魔骨山是薩滿採集神物的靈山|Mountain of Magic Bones, shamans gather supernatural jades here

小蟒神都凱|Dukai, the Deity of Little Python

骑白鹿的女萨满:博额德音姆萨玛

Bo’edeyin’mu came on the deer

她是七彩神光 | She is the colorful p>

育有大千 | Mother of All Creatures

女人心慈性烈 | Women are made loving yet irritable

魔神耶鲁里杀戮万物 | Yeruri the Devil slew numerous creatures

图片摘自:

满族的文学作品以神话故事为主,主要有《天宫大战》、《女真定水》、《长白仙女》、《尼山萨满传》等[参 247]。其中影响最大的当属《尼山萨满传》。它讲述了描写尼山萨满帮助意外身亡的员外之子复活的过程,在满族之外的其他通古斯民族,如锡伯、赫哲、鄂温克、鄂伦春诸多民族中均有广泛流传[参 248]。尼山萨满传有齐齐哈尔本、两种不同的瑷珲本、还有满族人德克登额创作的海参崴本,这四个版本的内容大体一致,以海参崴本流传最广,已译成多国语言出版发行[参 248]。

清朝时期,八旗文学曾繁盛一时。诗人袁枚感叹“近日满洲风雅,远胜汉人,虽司军旅,无不能诗。”[参 249]因此诞生了许多汉语言文学著作。以纳兰性德的词集《饮水词》、顾太清的诗集《天游阁集》、铁保所编纂的八旗诗集《熙朝雅颂集》和文康的小说《儿女英雄传》为典型代表。

曲艺

滿族民間曲藝之子弟書

满族与曲艺颇有不解之缘,尤其清代八旗子弟特别钟情于此,当今曲艺界名角也不乏满族人的身影。就传统而言,满族普遍酷爱的曲艺有京剧、子弟书、八角鼓和相声。其中八角鼓和子弟书是满族的本民族曲艺,而京剧和相声在其发展过程中与满族存在着密不可分的关系。

参考:

(满族介绍上)宝,都看到这里了你确定不收藏一下??