国铁早期双层客车介绍

国铁早期双层客车介绍

彩色清晰图片在本文后部,补充内容链接在文章结尾

国铁的双层客车研制在50余年前其实就已开始,但是受于技术,成本等问题,一直未能大规模推广

本文会简要介绍仅有的两型早期双层客车——东风号双层客车和双层客车列车组

东风号双层客车

对于东风号双层摩托列车组本身,本处仅进行简单介绍。

该车于研制生产与1958年,研制到生产出样车仅仅使用了55天,定位为短途近郊使用。

编组为 2x 内燃摩托车NM1,4x 双层硬座车SK1

其中一台动力车上安装了一台10kW发电机,用于提供列车供电。

其动力车设计十分失败,仅仅出厂3年动力车即报废,拖车被单独进行使用。

东风号双层客车

其拖车即为SK1型双层硬座车。

该车设计在苏联专家的指导下完成。

作为第一型双层客车,其结构十分特殊。

使用定制的202型转向架,车门为双开门(后改为单开门)

侧上车顶设有采光窗,上层使用下开式车窗,下层使用上开式车窗

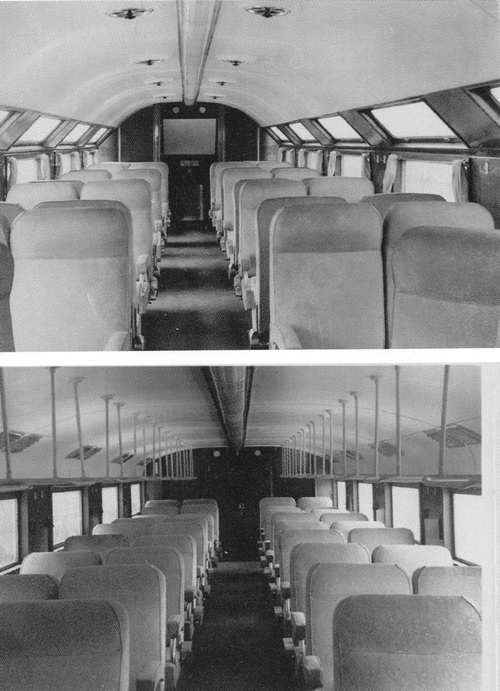

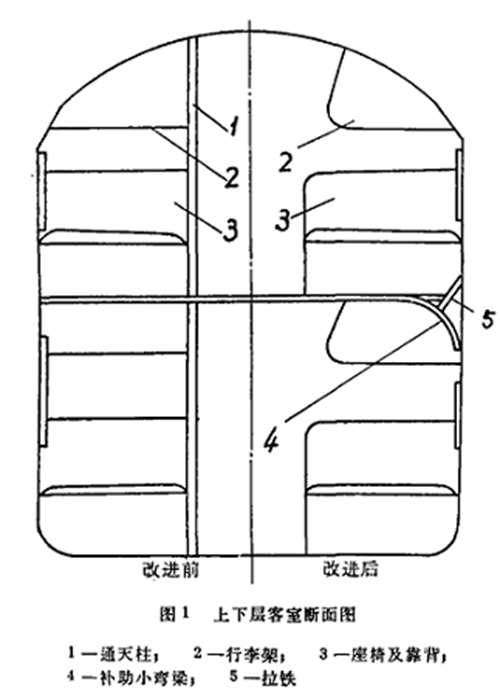

上下层客室各使用多达16根支柱(通天柱),来支撑车体上层结构,行李架也由立柱进行固定,导致了行李架一直延伸到中部过道

即使立柱和行李架的结构已经使客室空间极为狭隘,但是仍然使用了3+3座式

通风器使用的依然是旧式的格兰德式通风器,下层由车底侧部的通风口进行通风

车体重量异常的低,自重仅仅47吨,可能修改结构或缩水材料以降低重量

无手制动机

该车早期运用期间因空间问题饱受批评。

该车生产于1958年,共4辆,1962年动力车报废后编入新造的双层客车列车组继续使用。

拥挤的内部空间,可见通天柱

东风号双层客车主要参数

车体长度 23.6 m

宽度 3.1 m

高度 4.65 m

自重 47.5 吨

定员 198 人

构造速度 120 km/h

转向架 202型

取暖方式 温水循环锅炉取暖

双层客车列车组

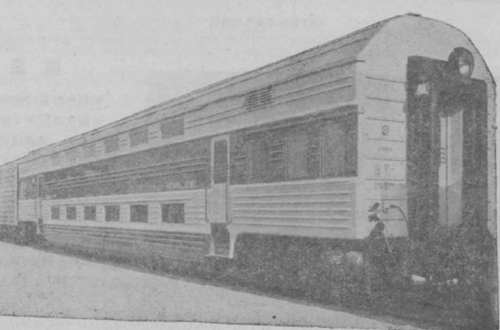

该车组于1961年全列生产完成,定位为中短途使用。

共有SYZ(硬座车),SRZ(可躺式软座车),SRYW(软硬卧车),SXT(行李发电车)四种车型。

该列车组吸取了上一代双客的教训,改进了部分设计。

改进了承载结构,取消了上下层立柱,改用下层拱形结构支撑上层结构

使用了新型UD1转向架,盘式制动,但是仍没有手制动机

大部分车辆通风设计大幅度改进,上层采用了类似于德国客车所安装的自然通风器,而下层使用机械通风器,其通风器设计可能来自从德国进口的高级客车或原苏联专家的指导

类似于双层客车列车组所使用的流线型通风器的通风器

硬座车

比起前代座椅改为2+2座式,以避免空间上的拥挤,但是座位过道面都拥有一个简易折叠座椅,平时可作为扶手使用,超员时可放倒作为座椅使用(即现硬卧车小桌板的座椅一样的结构)。

定员128人,超员20%时152人

部分车厢因有特殊布局结构定员略有不同(包括小卖部,播音室,茶炉室等)

本车共5辆

SYZ型硬座车

硬座车内部

可躺式软座车

与硬座车相同,采用2+2座式,座椅使用更加高级的可躺式软席座椅。

定员88人

部分车厢因有特殊布局结构定员略有不同(包括检车工室,播音室,茶炉室等)

本车共4辆

SRZ型软座车,可见上层自然通风器

软座车内部

软硬卧车

该车设计依旧十分独特。

软卧部分共计16铺位

两端中部2个包间,采用1个双层铺位;下层6个包间,每间采用2个单层铺位

硬卧部分共计20铺位

上层6个包间,其中中部4个包间采用2个双层铺位,两端2个包间采用1个双层铺位

定员36人

本车共2辆

SRYW型客车

行李发电车

虽称为行李发电车,实际还有乘务员宿营间。

I位端配有小行李间与厕所,II位端配有两台40kW柴油发电机与操作间。

上层拥有5个乘务使用的开敞式硬卧间,共计20铺位,以及行李员办公室和一个小型储藏室。

下层为大行李间。

本车共1辆

SXT型行李发电车

双层客车列车组主要参数

车体长度 23.6 m

宽度 3.1 m

高度 4.67 m

自重 SYZ 53.34 吨,SRZ 55.42吨,SRYW 55.42吨,SXT 55.76吨

定员 SYZ 128 人,SRZ 88 人,SRYW 36 人,SXT 20 人(全部为乘务用)

构造速度 120~140 km/h

转向架 UD1型

取暖方式 温水循环锅炉取暖

运用与改进(待补充)

1958年

东风号双层摩托列车组出厂后,投入京津区间运用测试

1961年

东风号双层摩托列车组动力车报废,其拖车SK1型双层客车被编入双层客车列车组并改喷为SYZ

1962年

转配沈阳局,投入沈阳——北京11/12次特快列车进行运行试验

1963年

改造,补强转向架以缓解设计缺陷造成的结构强度问题;增加轴发电机以解决白天发电机停机时无法进行广播的问题;将SXT最靠近发电机室的卧铺改为包间式,以降低噪音影响;更换部分车辆车窗

转配上海局

1964年

投入沪杭线93/94次直快列车使用

1965年

改造,由于南方温度较高,陆续将采光窗焊死,软座车靠背改为固定,加强硬座车折叠座椅

1969年

改造,行李发电车柴油发电机改为4135D型,上层改造为钳工室与会议间;修改车窗,改进转向架,一辆软座车改为硬座车,切割2辆东风号双层客车的立柱,改用拱形结构(如下图)

1973年

改造,为SYZ 25225安装了空调

火灾报废1辆

1974年

改造,东风号双层客车更换了转向架轴承,座椅被更改为与22型通用,拆除东风号双层客车车下暖气主管等

1976年

改造,拆除了剩余2辆东风号双层客车的立柱并改为拱形结构,重新布置线缆与管路,改造车窗,另将一辆软座车改造为硬座车,一辆软硬卧车改造为软座车

1978年

投入浙赣线221/222次直快列车使用

1981年

四方工厂研究后决定不再对双层客车进行厂修,并上报铁道部,车辆不断被封存,欠编运行

1982年

铁道部批准报废剩余15辆双层客车

图集

改装后的SYZ,此时车顶采光窗已经被封死,且此图能看出SYZ并非所有车都是使用了新型通风器,1960年生产的两辆硬座车有可能仍然在沿用格兰德式通风器

东风号双层客车被编入双层客车列车组运用(近2为东风号双层客车),此时车窗已经改装为和SYZ相同,采光窗被封死,门也被改装为单折叶门

SRZ型双层软座车,可见供电插座总结

仅1963年,双层客车列车组就返厂进行了至少20项缺陷改造

其运用的20年中,也是在不断地改造,可见其缺陷之多。

由于实验性的原因,每辆车的改装也各有不同。

该车的车底编组,决定了其终究无法合理运用,也导致了厂方被迫不断地改装车辆席别。

本列车组由于车体隔热,保温性能很差,导致夏季在南方可以做到车内温度上层45摄氏度,下层40摄氏度,一度导致车底无法开车,只能使用其他车底进行顶替。

由于受到发电机功率的限制,本列车组部分安装空调后大多数车厢也仅能在车站停车时通过直接连接市电来使用空调,启车后即关机开窗,极为影响空调的运行效果。

1981年,四方工厂研究后认为双层客车已经无法继续使用,并决定放弃对其厂修改造。

当时仅仅使用了20年的双层客车,底架钢板却已经有十分严重的腐蚀,车体下层外墙外涨,车体中部下沉;转向架变形严重,行驶不稳;由于设计原因造成的漏水,导致了绝缘性能严重下降,用电不安全;再加上早已无备件使用,可谓严重危及行车安全。

1982年,铁道部终于同意报废15台双层客车。

后记

初代的双层客车可谓并不成功,毛病颇多,故障百出。

东风号双层摩托列车组仅使用55天设计这点,足可见设计时完全未考虑其设计的缺陷以及其他问题,也是一个不言而喻的时代的缩影,同期的其他车设计也几乎全部都是如此灾难性的。

整列车都很莫名其妙的没有安装一台手制动机

硬座车与软座车产量有两说,一说为硬座车5辆,软座4辆,一说为硬座车6辆,软座车3辆,由于资料有限,无法确定真实数字,只能猜测是后者将1969年改造车误认为是原产。

对于更换22型客车通用座椅,可能修改了承载结构的车被更换为了3+2或2+2座式,使用22型客车座椅若3+3车内宽度是放不下的。

更早生产的东风号双层客车和部分双层客车列车组车厢仍然在使用由日本人遗留下的格兰德式通风器(主要用于早期的21型客车),此通风器老式而又效率低,但是很奇怪,双客即使沿用了旧设计,却也没有与22型客车一样采用切式通风器(即小蘑菇)。

其设计哪怕没有一点地方接近22型客车,但是却仍然经常被认为是22型客车的衍生产物。

虽然毛病奇多,但是这列双层列车仍然为中国的双层客车发展提供了极为宝贵的经验。

我国于1988年成功试制出了新型双层客车,这是我国的第二代双层客车,其设计几乎完全源自四方工厂与上海铁路局杭州分局所提供的设计建议与初步设想,使得其缺陷远比初代双层客车少。

有关于车辆结构的线图补充:

以上就是(国铁早期双层客车介绍)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!