BMWS1000RR堪称史上最详细的分析报告①

BMWS1000RR堪称史上最详细的分析报告①

原作者是宝马阪神店的田中先生,此文发表于2010年,介绍的是第一代S1000RR

初代和后代的区别下一篇会详细聊,各位大佬们请稍安勿躁

(换代区别主要是动力提升,更轻量化,电控更丰富,外观更好看)

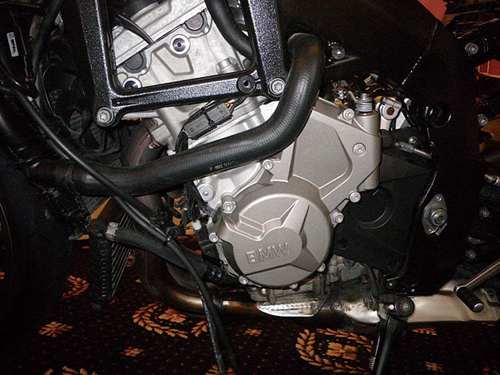

1,气缸头周边

直4水冷机,缸径80mm,长49.7mm,非常极端的短行程大面积。

发动机左侧有曲轴角度等传感器,发电机不在侧面,而是在发动机体上部,是不是很意外?

正时链设计在发动机右侧,没有像K系列那样前倾,优点是可以缩短发动机的前后距离

机盖和油底壳用铝镁合金,此处固定用的螺丝竟然都是一次性的铝螺丝

力矩为3Nm+1/4圈。湿式离合在右侧,非油压式

拆开铝镁合金缸头,看到钛合金的气门EX:27.2mm、IN:33.5mm

地球那么点贵金属在这里都能找到了

气门推杆间隙用半球型sim调节 进气:0.14 ~ 0.20mm,排气:0.20 ~ 0.25mm

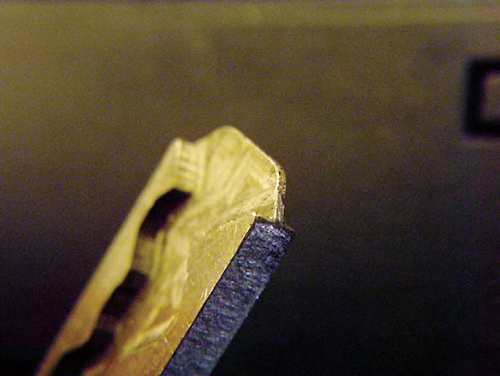

缸头的垫片,固定扭矩为20Nm +1/4圈

可以通过垫片看出每个气缸的间距,特别特别的窄,最近水冷4缸都是这样

1万4千开始红区,最高转14200rpm

但日本版为了满足音量规定,最大马力为156ps/10000rpm

欧版193ps/13000rpm

不过日版可以通过拆除控制开关,调成SlickMode实现193ps

2,润滑系统

机油量为3.5L,全拆重组时3.9L

加油窗口观测方法为暖机后停车5分钟后,保持直立状态观察

窗口最高和最低处机油的差量为0.8L

油底壳被夹在了两根排气中间,很特殊的狭长型

机油螺丝为T50梅花Torx,用新垫片时固定力矩为28Nm

机油指定 嘉实多 Power1Racing 5W – 40

机滤在发动机前下方,固定力矩为11Nm(胶贴机后转3/4~1圈)

大型水箱下配有大型机油箱,这个级别的散热不是赛车很少见

有外壳的时候看不见水壶,但是有小窗口,激烈驾驶之前要检查水量

3,供油系统

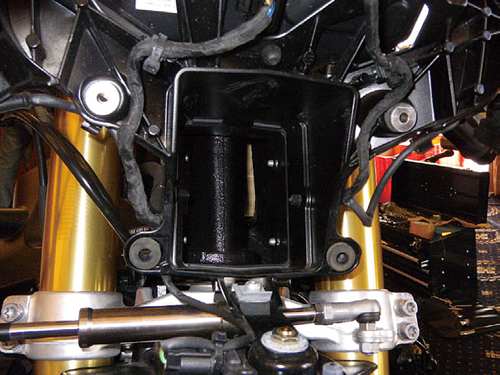

中央部的主动进气,跑的越快吸气越多,最高可以提升5马力,从进气栅可以直观到空滤

拆掉外壳,看到车架一部分是中空的,承担主动进气格栅功能

油箱下是进气室

每气缸配备2跟喷油嘴

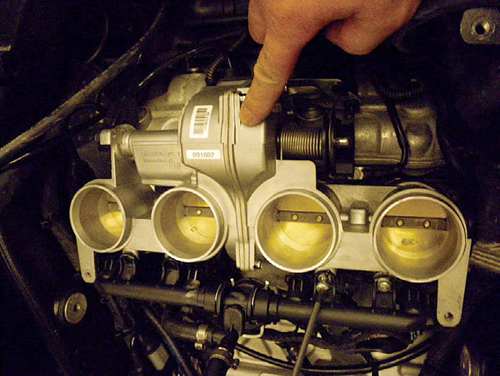

拿掉AirBox之后可以看到电控油门本体

4个气门为一体构造,开关幅度一致不需要同调器

拧油门时,油门开度传感器传输信号给油门开控制单元

同时接受ECU传递过来的控制信号修正油门开幅

通过这种修正实现Rain,Sports,Race,Slick模式

虽然是电控,依然有弹簧,在电控失效时,可以保证油门处于关闭状态,保证安全

DELLORTO 的电机和油门开度传感求。DELLORTO是意大利货,MotoGP供货商

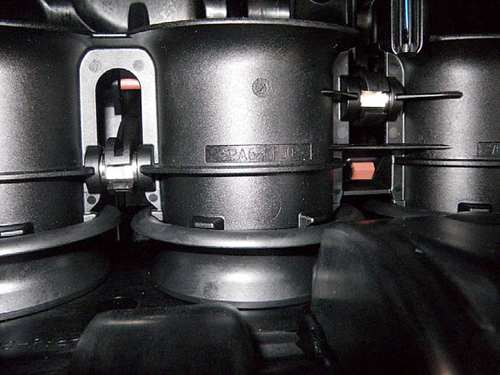

吸气漏斗Air Funnel,分成2截式,可调节长短

虽然可调节,只能选择2种模式,就是 长 和 短(连接或分离)

连接在一起,也就是长漏斗时低扭充沛有利于低中速巡航

雨天模式大部分时间处于长的状态

当需要加速反馈及高速输出时,会变成短

油箱容量 17.5L,还剩 4L时出警告灯(还能跑50km左右)

为了更多油量,又要高强度,又要轻,这个形状可能就是最好的结果

4,点火系统

为了更高效率,没有点火连线,采用直接式点火线圈

火花塞为 NGK(日本特殊陶业) 的 LMAR9D-J

BMW比较喜欢用这种对向电极的火花塞,固定力矩为12Nm

5,排气系统

排气管前后共两处电磁阀门,这里的第一处,主要功能是提高排气效率,提高扭矩

排气管为钢制,4-2-1排列

发动机下方这个大便当盒是最初的消音部分

来到第二处电磁阀门,这里的功能是用来调节排气压力,目的是消音

这款排气是在日本最常见的排气,本来是选配件,但是被日本经销商做为标配

欧版的原厂排气

6,离合器

离合采用拉线式,而非油压,最大的理由是轻量化

离合器为日本 F・C・C 制作的滑离,同时FCC拥有该项技术专利

加速时帮助咬紧离合,减速时减少过大的发动机制动力

离合片共10枚,上图4枚是备选的另外4枚,厚度不同

测定滑离的工作状态,如不符合规定通过更换不同厚度的离合片调节

也就是说,滑离的滑动和咬合强弱程度是可以调节的

7,传动系统

6速变速器,快排

一般宝马车,链条或皮带都是在车体右侧,S1000RR放在了左侧

链条尺寸 525,节数118,油封链

供应商为意呆利的REGINA

前牙盘 17T,后 44T,最终减速比为2.588

链条调节器这里和其他车无异,调节螺丝固定扭矩为19Nm,后轮轴螺丝为100Nm

链条和胎压的规定值在后车架上有标识(后胎2.9 这么高的胎压是高速双人设定啊)

8,车架和避震

主车架是铝合金双管架

前叉内径46mm,预载/压缩/回弹可调

第二代开始改成分离式,左侧电控阻尼( 压缩回弹不可单独设定),右侧预载手动

前叉供应商是意呆利SACHS ,可以选配Ohlins

前叉油规定量为 602cc,油面则没有要求。油号为SAE7.5

外侧螺丝为预载,内侧 - 为伸展阻尼,顺时针紧(拧紧就是伸展速度变慢)

压缩阻尼调节在前叉底部,有刻度比较好记录

顺便提一句,阻尼调节可以用车钥匙的尖端来操作。贴心设计

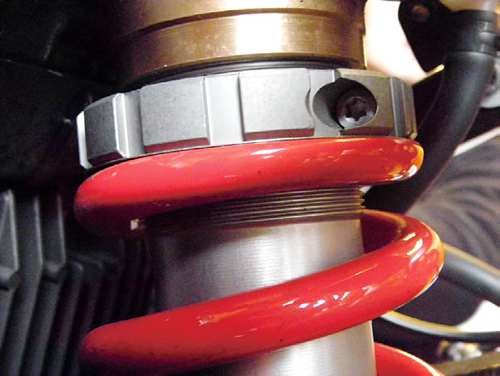

后避震

先看上部,首先是固定位置,有两个选择,高或者低,目前低位是出厂设定

BMW车上罕见的连杆式

后叉预载调节方法 先松T25螺丝,再转固定圈,T25的扳手原车工具里有

固定螺丝旁的旋钮是调压缩阻尼,中心 - 负责低速域,外侧螺丝是负责高速域

(不是车速,是后叉压缩速度)

伸展阻尼在下方

9,转向系统

固定螺丝是一般货,常见于其他同类车型

轴承10000公里点检

轴承的供应商是大阪KOYO,部品号为 SAC3034-I

钛尺阻尼为非调节(下一代开始可以调节了)

10,制动系统

日本Nissin手泵

DOT4刹车油

Brembo对向4活塞辐射卡钳

钢制 320mm盘

后泵简单,卡钳也是单向单活塞,当然使用强度也不及前刹高

钢制 220mm盘

刹车线为标配的塑封钢线

S1000RR的ABS和其他车型最大的区别是

可以调模式控制ABS介入点和介入程度

原厂刹车牛角

此处故意做的薄一些,摔车时可以从这里折断防止伤到手泵

选配HP牛角,可折叠

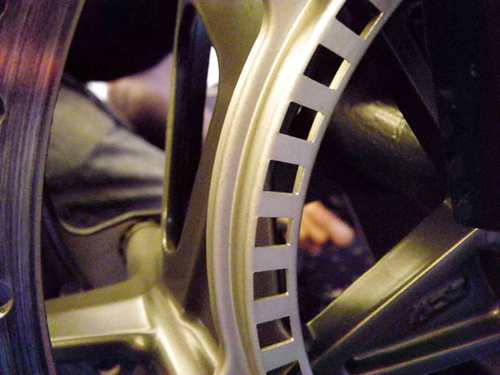

11,轮胎

原厂配METZELER象牌racetec K3

前胎 120/70-ZR17

后胎 190/55-ZR17 可以自选200宽

指定气压前2.5,后2.9(这么高是考虑高速和载人)

12,外观

拆外壳不复杂,没有隐藏螺丝

拆后尾壳也没什么难度

后灯也是,前几个都用T25螺丝

后座内空间不大,简单的车载工具

后座内简易固定扣,摩旅时可以用上

车座还行,比较平坦不难受,车座由2颗螺丝固定

后座脚踏如果不用,很容易拆掉

原厂的透明风挡,左右各四处空洞,可以减小空阻,增加骑士舒适度

看起来像没有用,BMW为这四处洞洞还申请了专利

可折叠的后视镜

13,灯

经典左右非对称式

右侧圆灯是远光 左侧菱形是近光

远近光都是T7规格卤素灯。示宽灯为T10

头灯没有固定在车架上,而是固定在外壳上,这个设计日本车少见

尾LED

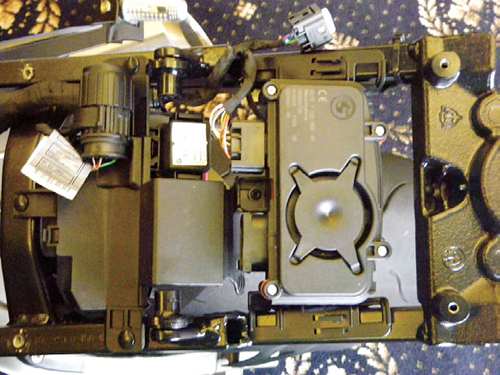

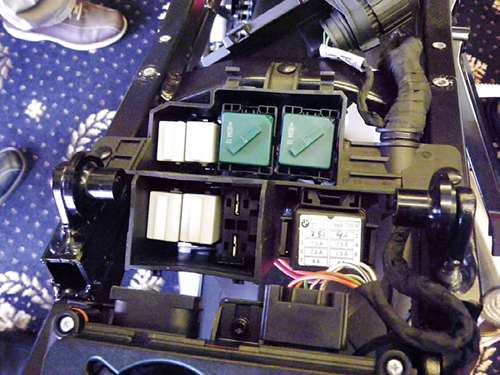

14,电瓶及周边

电控系统都集成在油箱下,空气盒上

电池的性能 12V-10Ah 型号 ETZ10-BS。

Exide的 ETZ12-BS,汤浅的话是YTZ12-BS

用于充电的整流器(AC-DC)因为怕高温所以用这样设计

防盗报警装置DWA

保险盒和继电器等电器部件

15,仪表和控制按键

仪表除转速表是指针式,其他都是数字式,而且信息量丰富

提醒换挡点灯转数可以设定,默认为9000rpm时亮灯

右手处点火开关和模式切换开关,骑行中也可以操作

可选3种模式,雨天,运动,比赛。对应着不同的ABS,牵引力(TC)设定

拆除灯火插上保险开关后,可以选择无限制的Slick模式

左侧为喇叭,灯光,ABS和TC设定开关

这就是上面说的保险开关,把这个插入后可以释放193马力

只拆这个 不拆灯光开关 是没有作用的,这也是防止用户在公路上使用Slick模式

购买这个部件需要签署一份承诺「承诺不在公路上使用SLICK功能」

最终总结 「雨天见实力」

S1000RR在刚上市时,召集全国BMW店员在某赛道搞了场培训会

(笔者虽没说是哪,一看就是袖浦)

第一天是媒体试驾,当天下雪,然后是雨夹雪,但还是继续跑

人比较多,没时间去微调,直接就RAIN模式,避震用原厂设定上去跑

这个赛道是第一次来,刹车点完全找不准,前车溅起的水雾更是啥也看不清

意外的是K3轮胎表现还不错,干地时近乎光头胎的性能,雨天也没差太多

速度没有骑太快,那也比一般公路上要快多了

跑到后半场对赛道熟了,开始尝试DTC和ABS效果

最终弯起身后开大油门,一般来说这时会稍微抬头,雨天的话会后胎打滑

但S1000RR的DTC在这时介入,仪表灯亮,保持油门,几乎一瞬间,加速就完成了

不仅是DTC,RAIN模式下电控油门修正也保证了平顺的输出,即便骑士操作很过激

ABS同样也有不错的体验,尝试故意重刹(没有ABS车辆上绝对不会用的力道)

ABS会一瞬间介入,让车手感受向前飞还没飞出去的感觉

虽然没能尝试到「SPORT」 「RACE」 「SLIK」,但在RAIN模式下

已经感受到S1000RR既可以帮助车手化解操作上的失误,又不会胡乱介入,或介入过多

S1000RR并不是说只有赛道才可以用,拥有强大的低速扭矩

对于安稳的骑士来说,街骑不会有压力,跑高速也足够惬意

电控系统也不是像一般车那样敏感,对电控有抗拒的赛道用户来说,

只有当你要摔车时才会介入的电控,享受赛道的刺激的同时又能很安全。

以上就是(BMWS1000RR堪称史上最详细的分析报告①)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!